10月24日(土)の今年の「親子運動遊びの会(運動会)」ではコンテンポラリーダンスを楽しもうと計画しています。つまり、体を動かすことをアート的にやってみようというわけです。昨年は「鬼ごっこ」と「相撲」を取り入れましたが、今年は「ダンス」でやってみようと思います。昨日7日(金)に、それを先生たちに説明しました。

皆さんはご自身の体について、どんなイメージを持っていますか? 私は身体、からだという言葉からは、健康やスポーツに関するものをたくさん思い浮かべてしまいます。しかしヒトの身体は、もっと広く捉えたいと思っています。特に乳幼児にとっての運動は、心と体が同時に動くものなので、体だけを動かすことは難しいものです。学校でもダンスや踊りが取り入られていますが、それが苦手な子どもにとって、新しい跳び箱や鉄棒になってはなりません。それは楽しいものであって欲しいのです。

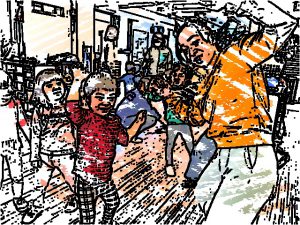

これまでの経緯を少し説明します。昨年8月25日(日)、屋形船に乗った翌日ですが、ダンサーの青木尚哉さんと小学校の図画工作の先生がコラボレーションしたイベントを海老原商店で開いていました。その様子は「園長の日記」に記してありますが、青木さんは「身体」を図工の素材のようにして作品を表現するということをしていました。その時は気づけなかった身体表現の面白さを、今でははっきりと説明できます。というのは、その後今年2月から3月にかけてアーティストである青木尚哉さんとその仲間のダンサーの方々に保育園に来てもらい、子どもたちと一緒に体を動かす遊びをたくさんやってもらったからです。そこではっきりとわかったのは、子どもは青木さんのアプローチが、子どもたちには大人気でした。

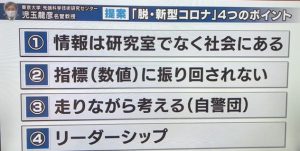

昨日の説明会では、その時の様子の一部を動画で見てもらいました。アーティストである青木さんは、正確にいうと「コンテンポラリーダンサー」の第一人者であると同時に、振付師でもあります。インタビュー記事があるので読んでいただきたいのですが、青木さんはクラシックバレエのダンサーとしての活躍後、そのダンスを成り立たせている「身体そのもの」と「舞踏」の関係を探求していきます。そこで生まれたアートが「ポイントワーク」という身体表現でした。子どもたちが「マネキン」と言っているアレです。

http://dancerssupport.com/interview/2886/

手や足には骨と関節があって、それをゆっくりと1つずつ動かしてみるというものです。4秒おきぐらいに「ワン」、「ツー」、「スリー」という英語音声のテンポに合わせて、「テン」まで、即興的に動かしていきます。変化していく身体の形を作り上げていくとき、子どもたちは「こうしたらどうかな。あ、こっちがいいかな」という「自分なりの思いつき、アイデア」が動き出します。交代して友達に自分の体を動かしてもらうと、自分の身体の動きを体験します。どんな格好をしているのかを想像しながら、自分ではやったことのない姿勢や格好が生まれ、その身体感覚を体験します。よく「身体との対話」といったことが言われます。実はこれがダンスの基本であることがとてもよくわかります。

日本の幼稚園や保育園には、スイスの作曲家ダルクローズが作り上げた「リトミック」が輸入されて盛んに行われていますが、青木さんは「本物のリトミックを子どもたちに教えるときは、丁寧に身体とリズムの関係を体験していくプロセスを大切にするんですよ」と言います。「どんなダンスをするにしても、こういうことが基本になります」と。実は昨日の運動会会議には、青木さんにも参加していただきました。ダンスにおける「美」とは何かについても語っていただいたので、それは明日のブログでお伝えします。今年の運動会は、青木さんにインストラクターとして参加していただき、親子でダンスを楽しみましょう。