お泊まり保育の睡眠不足を補った今、すいすいさんたちが眠りに着くまでの約1時間の間に感じたことを思い出します。ヒトが夜、警戒心を解いて眠ることができるようになったのは、家族同士が助け合い、社会が家族を守りあうようになったからですが、子どもが家庭を離れて安心して寝ていることを目の当たりにすると、ここに幸せな育ちがあると感じます。

「いいよ、大丈夫だよ、ぐっすりとおやすみ・・」

仕事柄、心の専門家と話すことがあるのですが、放任という児童虐待を受けている子どもは、目覚めた時に親がいないという不安を繰り返しているので、寝ることを恐れて拒むことがあります。当園にそのような子はいません。

また、よく昔、話題になったのは、日本の若者に自信がない、自尊感情が低いという国際比較調査の話です。この傾向はずっと変わっておらず、文部科学省も長い間、最も重要な課題としてきました。

https://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h26gaiyou/tokushu.html

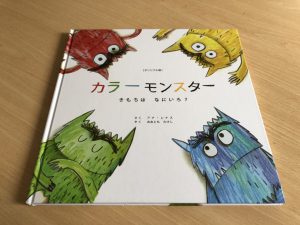

その要素はいろいろあるのですが、私たち幼児教育にかかわる者が配慮しているのは、〈世界に対する信頼感〉です。人が生きていく上で、最もベースになるもので、その経験は思い出せません。どんな大人でも、誰でもが無意識の中で働いているものだからです。これを「基本的信頼感」と言います。ベーシック・トラストを日本訳されたものです。0歳の赤ちゃんの頃に獲得する発達課題です。泣いて応えてもらえていれば、絶望することなく、サイレントベイビーになることもなく、この力を持てます。

この力があれば、自発性がうまく育ちます。そして自分に対する自信が持てるように育ちます。何かができた時だけ褒められるしつけばかりが繰り返されると、行動が伴っても心が育ちません。形だけ、口だけで「ごめんね」と言えても、心から「悪かったなあ」と悔いる気持ちが育つとは限りません。

例えば、心のこもった「ありがとう」ができません。身近な人の痛みを感じていると自分もその痛みを感じたり、他人が喜んでいたら自分も嬉しくなったり。そういう共感できる力を支えているのが、基本的な信頼感、何があっても自分なら大丈夫という感覚です。つまり、成功や失敗とは関係がなく、条件的な根拠のいらない、無条件の自信が育つと言われています。

わかりやすくいうと「失敗したって大丈夫。またやればいい」という気持ちの持ち方ができるようになります。それが、レジリエンシー、耐性に通じます。七転び八起きの達磨さんの精神です。困った時に、こうすればいい。助けを求めればいいという安心感を持てる人間関係を作り上げることも出来やすくなります。

ところが、人間関係を作ることに苦手意識を持っている若者が多いのです。特に自分で、自分をそう考えているようです。内閣府が、令和元年度に実施した「子供・若者の意識に関する調査」の結果です。

https://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/r02gaiyou/pdf/b1_00_01_01.pdf

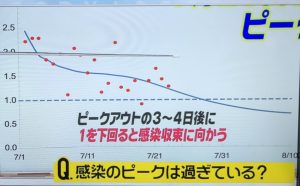

ソーシャル・ディスタンスという言葉をこの春に聞いた時、実はドキッとしました。それを進めるのは、さらに人間関係を希薄化する方へさらに進めてしまわないかと心配したのです。SNSとは上手に付き合えば大丈夫だとは思うのですが、はやり課題は、乳児の頃からの子ども同士の関わりを増やすことと、核家族だけで完結しないように、親子関係を周りから支える仕組み作りであることは変わないでしょう。

親子関係が痩せ細ってしまうと、アイデンティティを確立させ、異性との間で力を合わせて暮らしていく課題獲得に困難を伴うようになります。これらのライフサイクルに伴う生涯の発達課題は、時代が変わっても、本質的なところは変わらないような気がします。30歳の俳優の死の話と、安心できる夜の睡眠とは、長い長い発達のプロセスという筋道の中では、つながっている話なのです。