こんなに小さい子たちが、こんなに豊かに気持ちを通わせています。そして、こんなにも嬉しいことなんですよね。ぐんぐん組(1歳児クラス)のブログからご紹介します。ここでは、写真を加工しましたが、ブログではそのままですので、ぜひご覧ください。

・・・・

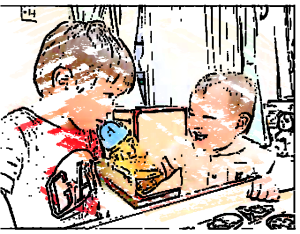

Nちゃんは最近、お友だちに水筒を配るお手伝いブームのようです。 今日の活動記録でも配信しましたが、プラザでRちゃんに水筒を差し出したり…

(Rちゃん、気が付いて取りに来てくれました^^) 夕方も、Sくんの水筒を見つけて飲ませてあげようとしたり…。 でも、Sくんは、そのときあんまり飲みたくない気分だったみたいで、床にゴローンとしたままでした。

フタまであけてくれて、何度かお茶をすすめるNちゃんでしたが、今はSくんは飲まなそう…と分かると、その水筒を大人のところに持ってきて、「せんせー!ごっごっごっ(ごくごく)」と言って、大人に飲ませる真似っこ遊びをして楽しんでいました^^

そんなやりとりをしたあと、もう一度Sくんのところへ行ってお茶をあげてみるNちゃん。 「Sちゃん、Nちゃんが、お茶もってきてくれたよ」と伝えると、Sくん、今度は飲もうかな?という気分になったみたい。

「よかったねぇー!Nちゃん、ありがとう♪」とほほえましく見ていたら、Nちゃんも、とっても嬉しそうにニコッ!

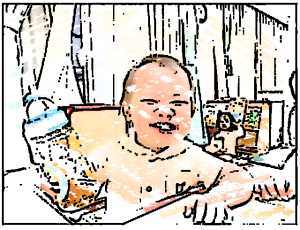

(嬉しくって、思わず、この笑顔…!) そんなNちゃんの表情を見て、そのかわいい姿に大人も思わず一緒に喜び合っていたら、Sくんも、思わずにっこり。 Sくんが飲んでくれて嬉しいNちゃんと、喜んでくれるNちゃんの姿が嬉しくてつられてニコニコするSくん。

お互いなんだか嬉しくなって、そのあとも何度かお茶のやりとりを繰り返していました。 お友だちと気持ちが通い合う瞬間は、こんなに嬉しいものなのだなぁとそばで一緒に見ていた大人も、その喜びの輪に入れてもらった気分です♫

ぐんぐんさんたちは、誰かのお手伝いをすることへ意欲的な姿が増えています。こうして、自分がやったことを、誰かが受け入れてくれる・受け止めてくれる…そんなやりとりの中で、相手とのつながりを感じているのかな?と思います。

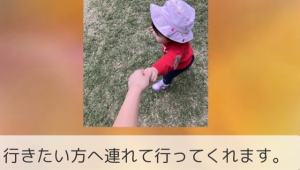

昨日は、お散歩中に、Hくんが、ちっち組のNちゃんに帽子を、かぶせてあげようとしていました。

でも、Nちゃんはかぶるのがイヤだったみたいで、そのたびポイポイと脱いでしまいます。 すると、かわりに自分の頭へ。

ぼくがかぶっちゃおう!と、そんなユーモアで、Nちゃんの思いを受け止めてくれたのかな? 大人が思わず、Hちゃんかわいい〜!とみんなで言い合っていたら、照れ笑いのHくんでした。笑

Sくんにお茶を勧めるNちゃんもですが、こうして、お友だちの様子を見ながら、相手はどうかな?いまはイヤなのかな?などと、子どもたちなりに距離感を確かめながら関わっているような姿が見られます。

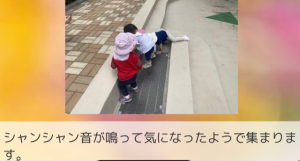

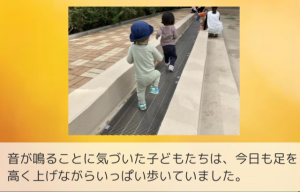

(水筒どうぞ)

(ありがとう〜・・・こんな光景が、日常にたくさんあります。) ぐんぐんの今年の年間目標には、「自分の気持ちをたっぷり受け止めてもらう」ということと、「少しずつ相手の気持ちにも目を向けていく」という内容が含まれています。 最近の子どもたちの姿を見ていると、それぞれに、お互いの気持ちを主張したり、察して受け止めたり…そんな心の交流がそっと行われているように感じます。(もちろん、真っ向勝負の気持ちのぶつかり合いもたくさんしていますが笑)。

それでも、子ども同士で、こうして自分の思いと相手の思いの距離感をはかりながら、そのやりとりの中で気持ちが通じ合っていく体験を喜んでいる姿。そして、やってあげる体験・やってもらう体験、その両方を、その時々に応じて子ども同士で体験し合っているのも、素敵なことですね。 そうした姿を感じるたびに、その成長を嬉しく思っています。

-211x300.png)

-213x300.png)