子どもと共にいると励まされる気がしてくるんだよね。私の友人がそういいました。私もそう思います。

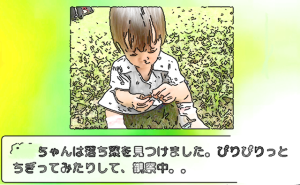

その話の影響で、今日はちょっと変なことを書きます。世間ではいろいろなことが起きていますが、それでも、私たちはもはや狩猟生活者ではありませんから、いまのところ日々の食べ物に苦労する事はとりあえず無いのですが、今日、年長さんは魚釣りにでかけたのですが、さっぱり釣れず、戻ってきました。最初から疑似体験や遊びとして計画されている活動ですから、たとえ獲物が取れなかったとしても、切迫感はありません。それなりに子どもたちの落胆はあるのですが、魚がつれなかったとしても、生死にかかわるようなことでないので、死に物狂いなるようなことでもありません。

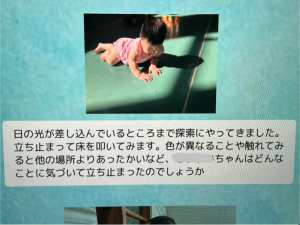

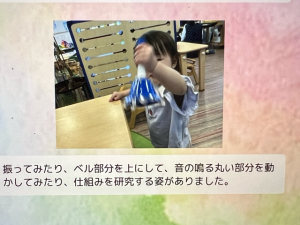

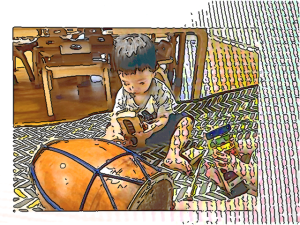

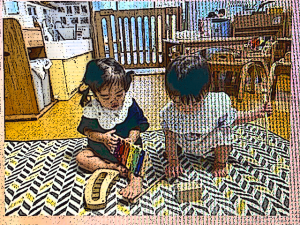

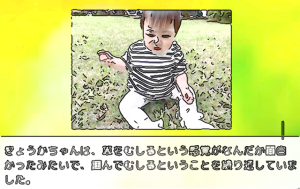

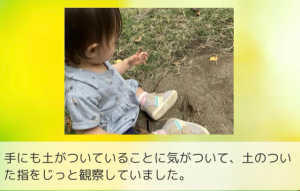

衣食住に事欠かない平和な社会生活の中にあっても、子どもの飽くことのない熱量に圧倒されっぱなしです。子どもの好奇心の旺盛なことと言ったら、まるでスポーツのハードトレーニングをやっているくらいエネルギーを費やしています。とにかくエネルギッシュで飽くなき探究心に満ちています。それは乳児も幼児も同じです。

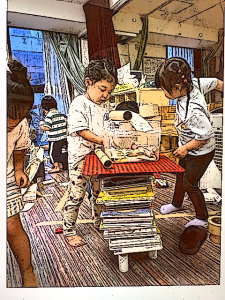

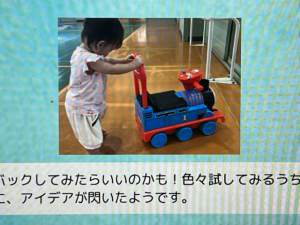

次から次へと何かを見つけてきてはやりたがり、その都度、ああでもない、こうでもないと試し、その最中をじゃまされると怒り出し、やった〜できた!と自画自賛しては「ほら、みて」と認めてもらうことも忘れず、外へ行こうと室内であろうと、自分でなんでもやろうとして挑戦し続けるような姿の連続です。もちろんお腹がすけば、お昼ご飯をもりもりとたべて、疲れてうとうとしたり、お昼寝をしたりします。

そういう姿がうまれている仕組みのようなことや、どうしてそうなっていくのかといった意味を理解しようとすると、とてもミクロな営みを大きな流れの中でとらえていくような努力が必要になります。それを解明するのは専門家でも相当に難しいことのようです。

たとえば、保育園生活の1日の中に入っていることを全て取り出すことができるとしたら、その数は宇宙の星の数より多いのかもしれません。まさか!と思われるかもしれませんが、本当にそういういことかもしれません。もしそうなら、とてもそんなことは、できっこないので、とりあえず、共通理解ができる、ある常識的というか、理解し合える程度のコミュニケーションのスタイルに落ち着かせておくことが必要になります。

そうせざるを得ないのは、たぶん人間が切り結んでいる私たちの世界の捉え方が、ある枠組を通して理解しているからで、捉えきれていない世界が膨大であるかもしれないことと関係するでしょう。また一方で私たちの表象や記号は現実とずれているので、否応なく増殖していくという現象となって現れているからでしょう。

赤ちゃんの首が座った、寝返りを打った、初めて歩いた、そんなことも、1つずつの中にさえ、銀河系の星の数ほどの様々なことを取り出すことができるでしょう。そんなことをしても、私たちの普通の生活にとっては、あまり意味をなさないでしょうから、私たちの長い進化のなかで生じた必要に応じて、作られてきたスタイルを基本にしながら、物事が成り立っていると思えばいいのでしょう。

ですから、私たち散文的な出来事を語りながら、ときどきその細部に分け入って、驚いたり、不思議だったりしながら子どもと共にいる面白さを楽しみたいと思います。