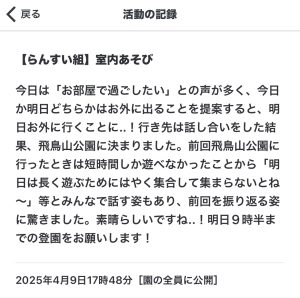

以下は4月9日の幼児の保育ドキュメンテーションです。4歳、5歳を中心とした生活をピックアップしたものですが、当園の保育の特徴がよく現れていると思います。子どもたちの園生活圏は、室内にも園外にもありますが室内だけでも、面白い空間がこのように展開しています。多様なリソースの選択、子どもたちの対話や意思決定のありかた、過去から未来への広がりなども感じていただけるのではないかと思います。

2025/04/09

以下は4月9日の幼児の保育ドキュメンテーションです。4歳、5歳を中心とした生活をピックアップしたものですが、当園の保育の特徴がよく現れていると思います。子どもたちの園生活圏は、室内にも園外にもありますが室内だけでも、面白い空間がこのように展開しています。多様なリソースの選択、子どもたちの対話や意思決定のありかた、過去から未来への広がりなども感じていただけるのではないかと思います。

2025/04/09

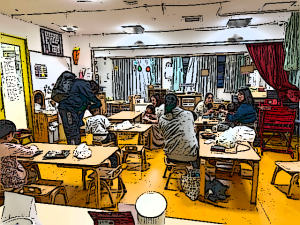

今日から始まった「ちよだフードコート」。ちょっとでもホッと、できる時間をもっていただけたら、始めてみました。13家庭の方が弁当・惣菜を注文し、8家庭ほどが園で夕食を食べて帰られました。

保育園はただ2階のダイニングを公開しているだけなのですが、こんなことで少しでも気を緩めるひとときがもてるなら、遠慮なく利用してください。次回は4月23日(水)です。次回は電子レンジ間に合うと思います。

2025/04/09

シェフの江口そらさんが、ホタルイカが手に入ったというので、彼の提案で夕方、屋上でバーベキューに。

串に刺して炭火焼き、タレをつけてさらに焼いて完成。香ばしい香りと煙が、風にあおられて保育園の室内にまで届いてました。

おかわりを求めて出来た子どもたちの列。その先にあるのが、スルメイカと言うのも楽しい景色でした。

2025/04/09

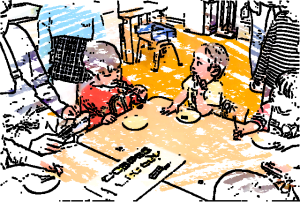

月に1回の味の探究が4月から始まりました。旬のアスパラガスです。緑と白と紫。これどんな色?と言う会話に始まり、食べるところまで、おそらく10以上あったであろう、一つ一つの動作を始める前に、次に◯◯してみてもいい?と聞くと、子どもたちが「いいよ〜」と、かわいい声で返事をしてくれるのですが、それが「もちろんだとも!」というワクワクした気持ちが表れてして、真剣にみ続けていました。

まずじっくり触り、皮をむくところを眺め、その皮を匂い、色の違いを確かめながら、茹で上がっていくところもじっくり観察して、色が変わっていくことに気づき、今度はそれを油で焼き、パチパチと音がして焦げ目がつき、香ばしい匂いがしてきて、塩をふり、目の前で、それらが程良い大きさに切られ、並べられ、そして、小皿で配られて、いよいよ「いただきます」。

「いただきます」に気持ちがこもっています。本当にこれからいただきます、と言う本来の言葉の意味に気づくように。

昨年は8月からでしたが、今年は年度初めから。2歳児クラスの、この子たちからやるのが、やっぱり、いい。午後の振り返りでも、一人ひとりの子どもの仕草や姿から心の動きを想像した会話が楽しい。詳しくは掲示する予定の活動報告をご覧ください。

2025/04/08

今年度から千代田区は小学校の入学式が午後になりました。新年度の始まり方として朝から式では慌ただしいという事情もあったようです。子どもも午後からの方が参加しやすいのかもしれません。私と年長担任と分担して参加しました。実は先生も午後の方が参加しやすいのです。

私は新しい校長に挨拶したいので和泉小へ。入退場のとき卒園児とも視線があうとにっこり。服部校長先生からは「お友達に優しくしましょう、よく寝てよく食べて元気に勉強しましょう」という二つのお願い。わかりましたか?に「はい」と大きな返事が体育館に響き、新しい気持ちで次のステージでの生活が始まりました。

2025/04/07

この春のクラス別保護者会が終わりました。昨年度末から続いていた一連の保育の営みが一区切りついた感じです。その一連の、というのは子どもの育ちや学びを振り返り、つまり子どもたちの姿をいろいろな意味で捉え直し、その姿をベースにこれからの1年間の見通しのなかで、こんなことをやっていこう、こういうところを大事にした活動を計画していこう、といういうサイクルの一循環とでも言っていいでしょう。

和気藹々の懇談でしたが、6つのクラスごとに内容は異なり、話題となるテーマも違うのですが、いずれにしても子どもの姿のつながりからみえてくるものがベースになっていて、いろいろなエピソードを親御さんと共有できました。保育で大切にしていることや、こうなっていきそうという見通しも参考にしていただきました。

また親御さん同士の話の続きは、夕方のお迎えのときにでも、あるいはコーヒータイムやフードコートなどの時間を「井戸端会議」的にうまく活用してみてください。せっかく保育園にいる間柄、うまく園環境を落ち合う場所としてご活用ください。声をかけて貰えばいつでも私も参加します。

2025/04/03

-1-212x300.png)

今週は4月1日から、毎日クラス別の保護者会が開かれています。どのクラスも濃淡はあっても和気藹々の雰囲気が流れていて、新しい年度の始まりに心機一転、ちょっと晴れかな気持ちで保育が始まっています。

年度の初めはお伝えする情報が、いろいろと多くて、大変かもしれませんがご了承ください。徐々に落ち着きますので。

🔳 春キャベツと名月りんご(販売は9日(水)お迎え時)の申し込みは明日4(金)までです。お忘れなく。

今日3日現在、7家庭の申し込みがあります。

🔳昨日からイタリアレストラン「en」の注文ができるようになっています。フードコートは9日(水)午後5時から。

こちらの惣菜注文の締め切りは7日(月)午後6時まで。

ラインQRコードしかないので、スマホでスクリーンショットして、ラインを立ち上げてホームからQRコードスキャン(撮影状態画面から右下の四角窓から写真を呼び出す)してください。

ラインQRコードはホームページの「お知らせ」(パスワードあり)に載せてあります。パスワードはコドモンで配信ずみ。わからなければ先生にお尋ねください。

🔳日曜日6日は、しずくの会の「お花見ピクニック」。

場所は佐久間公園です。ポスターはホームページの「お知らせ」(パスワードあり)に載せてあります。

🔳神田祭りに参加しましょう!アンケート締め切りは15日(火)まで。

5月神田祭りに保育園として参加できるようになって、子ども神輿をかつぐか山車ひくか、親子で楽しみましょう。子どもの服装に制限がなくなったので、参加しやすいですので、どうぞ気軽にご参加ください。ただ年齢の小さい子は親御さんに抱っことか手を引いてだと思うので、その場合は近くから見てもらう感じなのか? 4月11日に打ち合わせがあるので、そこで詳しいイメージがわかると思います。またお伝えします。アンケートの締め切りは15日までです。

2025/04/02

2025/03/31

年度末は花冷えの1日になりました。卒園する子どもたちは「あした学童なんだ」「自分で歩く練習した」とか楽しそうです。気持ちはもう小学生です。入学式まで春休みですが、小学生の生活は学童から始まります。楽しい気持ちで、新しいステージへ。

2025/03/29

今日は全員の職員が集まって「令和7年度の保育」について話し合いました。子どもの姿ベースの月案・週案の様式への変更、保育の記録の取り方や様式の改善なども含まれています。さらにクラスに分かれて部屋の模様替え。朝早くから1日がかりで整えました。