-212x300.png)

今回は「早生もの」の「りんご」と「みかん」です

早生ものは高いのですが、産地直送なのでこんなにお得な価格でご提供できます。

もちろん低農薬の安心・安全な果物です。

ご予約はコドモンのアンケートから。10月4日までにご予約ください。

昼間の食育活動では、旬の「しいたけ」をつかったピザをつくります。

お昼ご飯の副菜も、そのときに焼いて作ります。

2024/09/27

-212x300.png)

今回は「早生もの」の「りんご」と「みかん」です

早生ものは高いのですが、産地直送なのでこんなにお得な価格でご提供できます。

もちろん低農薬の安心・安全な果物です。

ご予約はコドモンのアンケートから。10月4日までにご予約ください。

昼間の食育活動では、旬の「しいたけ」をつかったピザをつくります。

お昼ご飯の副菜も、そのときに焼いて作ります。

2024/09/25

東京都がはじめた園児の探究活動「とうきょうすくわくプログラム」に当園も参加しています。その取り組みの様子を、ホームページでまとめてみることができるようにしました。保育アーカイブに「東京すくわく」というカテゴリーを設けましたので、過去の実践や話し合いなどの経緯を時系列でみることができるようにしました。

(パソコン)

トップページ → 保護者の方へ → カテゴリー「東京すくわく」

(スマホ)

メニュー → 保護者の方へ 「保育アーカイブ」 →「東京すくわく」

東京都へは「ダンスによる身体の探究」、「野菜のおいしさの探究」そして「ものに関する制作的探究(仮題)」を提案しています。すでに春先から現在までおこなっている活動は、ダンスと野菜の味覚体験です。秋から冬にかけて、3つ目のアート的な制作遊びも探究してみます。

もちろん、子どもの「探究」は、これに限定しているものではありません。いろんな活動、いろんな遊びや生活の場面で起きているものです。ただ、それが起きるような経験のつながりを保育として行っているか?ということが大切なことで、ただ放っておいても自然におきるものではなく、そのための遊具や教具を環境として用意したり、そうした活動を計画したりすることが必要です。

2024/09/24

昨日までの陽気とは打って変わって、朝夕の気温が25度ぐらいに急にさがって秋が突然やってきた感じですね。今日は散歩に出かけたり屋上で遊んだり、気持ちのいい外あそびもできました。

午前中はダンサーの青木尚哉さんにきていただき、これまでのダンスの振り返りと、親子運動遊びの会で行う内容を打ち合わせました。今年も乳児と幼児の2部制にして、親子でダンスや運動を楽します。

午後からは、その10月に予定している「親子運動遊びの会」で会場として使わせてもらう和泉小学校へ、アイグラン保育園東神田、岩本町ちとせ保育園の園長先生と3人で挨拶に伺いました。二つの園も私たちの前に和泉小で運動会があるので、一緒に打ち合わせです。

和泉小学校の運動会は今週末。校舎2階の窓に張り出された当日のプログラムが校庭から見えます。運動会まえの活気が学校から溢れている感じです。体育館をみせていただき、借りる備品をお願いし、ついで隣の和泉プラザの管理人の方々に当日の朝と前日の会場の利用時間を確認してきました。これで会場の手配は万全です。

時間があまったので、帰り道、これから神田ベアーズさんも含めて4園での交流を活発にするために、二つの園に寄りながら帰ってきました。こういう外歩きも、やっと気持ちのいい季節になってきました。

2024/09/20

2024/09/19

今日は千代田区の民生児童委員の3名の方々がいらして園児との交流しました。6月、7月に続き今回で3回目です。来園していただくのは、保育園が託児施設ではなく幼児の教育施設でもあることを実感してもらうことです。3歳児以上は幼稚園と同じ教育施設であるということを知ってもらいたいということがあります。そのために、文部科学省が作ったYouTobe動画「遊びは学び 学びは遊び “やってみたいが学びの芽” 」という動画を見ていただきました。

サブタイトルは、「やってみたい」から始まる学びの芽(知識・技能や思考力等の基礎、学びに向かう力)の育成」です。みなさんもぜひ一度ごらんください。当園と似た環境の保育室が出てきて、子どもたちがいろんな探究をして遊んでいる様子を見ることができます。

2024/09/18

午前中はダンサーの芝田いづみさんと宮崎知佳さんがいらして、ちっち・ぐんぐんからわらすまで、順番にダンスを楽しみました。前回からさらに進展してきたダンス。何が「進展」してきているかというと、その場の子どもの状況に応じて内容が流動的に変化してく感じになってきました。

グーパー体操、トンネル、マネキンとデザイナー、やさしくタッチなどが「もっとこういうのを試してみたい」という感覚を広げてあげいく感じです。そこで偶然に瞬間に生まれる動きの面白さや素敵さに気を止めて、「そこそこ!」「いまの!」という気づきを味わっていく感じです。

身体が先にそれに気づき、心は跡付けていることがわかる、とでも言っていいのでしょうか。あるいは心も体も一緒に動いていることが実感できるということです。

<ちっち・ぐんぐん>

赤ちゃんたちとはダンスというより、手遊び歌で楽しく体を動かす、「お母さんと一緒」ならぬ「先生と一緒」という空気感で楽しみました。お馴染みの「からだだんだん」や「バスに乗ってゆられてる」が流れると、もうその気になって気持ちが動き出します。そこに、いづみさん・ちかさんも一緒に加わって、子どもの「あれやりたい」「これやりたい」を上手に拾っていただきながら、運動遊びが繋がっていきました。

【ダンスでは、音楽が流れると、楽しくて思わず体が動き出す子どもたち。馴染みのある触れ合い遊びやダンスでは、自らぴょんぴょん飛び跳ねてみたり、決めポーズを決めてみたり…触れ合いながらたっぷりと体を動かしまた。】(日誌)

【「ブーブー」というしょうたくんのリクエストに合わせて、バスに乗って♪ や、大型バスに乗ってます♪ はたらくくるまなどたくさんの曲でダンスや触れ合い遊びをたのしみました。 怪獣になってみたり、ちょうちょを探したり、お歌に合わせて体をたくさん動かして表現を楽しむすがたがたくさんみられました^^】(日誌)

<にこにこ>

輪になって座り、グーパー体操は足でやってみる。そこから「寝転がってもできるよ」と寝て足を広げたり窄めたり。そこから、こんどは腹ばいになって、手足を挙げると、お腹を支点にしてくるくる回ります。まるでスカイダイビングのような格好です。頬杖をついた格好でもグーとバーをやってみます。するとちょっと茶目で可愛いポーズにも。

【心から溢れ出てくる表現が盛んに繰り広げられた楽しい時間を過ごすことができました。写真からは伝わりづらい部分もあると思いますが、それぞれの参加の仕方でダンスを楽しんでいました。見ることも大切な表現、身体が動き出しやすい環境の影響もあるので、それぞれの子ども達が心から動き出す、歯車を自分で動かしていく、そんな機会をこれからも大切にしていきたいと考えています。】(日誌)

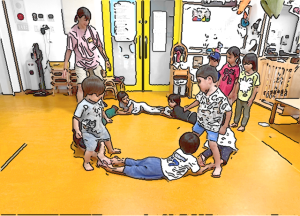

<わいわい>

トンネルを潜っていると、それが電車のレールに見立てられたのか、自分から寝転がってレールのように繋がっていくと、そこを足で跨いだトンネルが電車になって動いていきます。名前のない見立っぽい遊び。横なっているのが「線」のイメージなのか、その先に横たわって延長させたり、途切れているところを繋ごうとします。それが自然と輪になっていきました。

大人の「もっと大きくできる?」という声にそれを理解した子が広がろうとします。ごろごろしたり、うつ伏せで動く膝下の足を左右に動かしてみたり、床と寝そべった身体が転がったり、すべったりする接触感を感じつつ、自分からは周りの世界がいろいろ動いて面白いのでしょう。

【今日はAくんが2階に置いてあった楽器を見つけた所から、楽器を使いながら表現あそびをしました。Yちゃんはあまり参加せず、見ていることも多かったのですが、大人のマネキンを動すこと(デザイナー)は楽しんでやっていました。全体的にマネキンダンスが好きな子が多く、Aくん・Aくん・Hくんもマネキンやデザイナーに楽しんで取り組んでいました。】(日誌)

<らん・すい>

今回はじめてやってみたのは、床にマスキングテープで子どもたちが自由に線を貼り、できた線の模様の上を、いろんな姿勢で移動してみるというもの。線から外れないように、だいたいのところを歩いたり、細いところは爪先立ちになったり、ちょっと遠いおころは跨いだり、さらに遠くは跳んだり。あるいは足だけではなくて手もついて、足と一緒に移動させたり、あるいはカエルのように両足でピョーンと跳ねていたり。線と線が離れて遠いときは、そこを転がってみたりしました。

そのほか、マネキンもテンカウントで時間で区切らず、好きな形になるまで自由に動かしてみたり。野球のバッターのポーズができあがったりと、動かすデザイナーよりも動かされるマネキンとの共同作品になっていきました。

わらべ歌ダンス「お鬼さん何するの?」は、前回に続き、真似をするだけでありましたが、ダンサーの繰り出す、いろんな即興の形に、子どもたちは引き込まれていきました。体の動きには本当に無限であって、それぞれがいろいろな感情を引き出す体験ができました。

2024/09/18

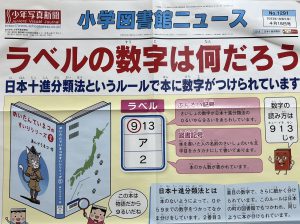

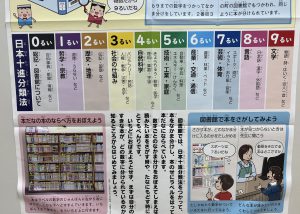

千代田区は子どもたちの読書を盛んにするための推進計画を見直しています。その計画づくりに参加しているのですが、すでにやってきたものをどのようにしたら、さらに良くすることができるか、そのアイデアを考えています。実態調査の結果をみると、幼少期に好きだった絵本が小学生低学年までは本好きとしてつながっているのですが、高学年、中学生、高校生となるにつれて、本を月に1冊も読んでいない子が増えていきます。

どんな時間に本を読んでいるのか、学校から帰ってきてからどういうふうに生活しているのかを調べた結果を見ると、本以外のメディアに接している時間が多いこと、だんだんと勉強や塾に通う時間、部活動などが増えていることなどがはっきりしています。昔とちがってインターネット経由で手に入る情報も増え、さらにスマホなどでSNSに触れる時間も多くなり、本を楽しむということが相対的に低下していることは明らかです。

その傾向は大人も同じでしょう。多様なメディアや情報ソースがあるなかで、本というものの魅力をどのように再定義して位置づけ直していくべきなのか、大きな課題が残されていると思います。この会議に参加してみて、文字を読む、文字を書くというアナログな行為のもつ役割や意味をもう一度しっかり考え直してみる必要がある気がしてなりませんでした。現代にふさわしいリテラシーとはどういうことになっていくのか、生成IAが当たり前になっていく時代にあって、言葉の「聞く話す」から「読み書き」に発達していく子どもの成長プロセスからも見直してみる必要があります。

2024/09/17

ふだん日常的につかっている言葉や概念について、ちょっと待てよ、ほんとうはどうなのよ?と考え出すと、面白いけれども同時につながりが広く深いため、考えても太刀打ちできず、ちゃんと理解したいと思っても無理だろうなと諦めるのですが、それでも気になってしょうがないというジレンマに似た想いを抱くことがあります。

「世界のほうは、本当はこうなっているのかもしれない。これが正しいと思ってきた世界の方が、実は記号や表象に欺かれ、だから、本当の事実を救いきれていない、描ききれてはいない」といった感覚です。ふだんの常識的な感覚とは、なにか次元が違うというか、ある意味でそこは割り切って生活していかないといけないので、モヤモヤした気持ちになります。

とくに概念としての意識や精神や時間や空間がからんでくると、そもそも、のことなので考えたくなるんです。あまり保育とは関係がないかもしれないのですが、ただ自然であり生命である私たち人間のふるまいである保育や教育のことですから、どうしても心とか姿とか能力とかを、どう理解していくのかということと大いに関係する気がするのです。保育の言葉も、本当は抜き差しならない議論を経なければならないはずものもなのでしょう。

そういう意味でも保育は重層的でむずかしい「はず」です。はず、というのは、保育の通常の難しさとはまた異なった次元のことで、私がまだよく理解しきれていないからです。つまり日常の意識ではとらえきれない、生命の働きが子どもにも大人にも影響をあたえていて、それはなかなか捉え難いものだろうからです。しかも大人のことではなくて乳幼児のこと。さらに年齢での変化も著しい。個人差もあるし、動的な関係の中でも捉える必要がある、というように非常に込み入った繊細な議論が必要な仕事だと感じます。

2024/09/16

敬老の日はできた頃の時代と現代を比べると、創設したころの祝日の趣旨が変わってきているのではないだろうか。寿命も伸び高齢者の割合が多くなり、若い人が高齢者を敬うということが変質していないだろうか。敬老の日の意義を見直すとしたら、どう見直したらいいだろうか。私自身がその仲間にはいっているので、敬老の日にこんなことを考えました。いかにChatGPTに聞いてみたら、次のような提案が返ってきました。なるほど、と思うので紹介します。

・・・・・・・・

敬老の日の意義について考えると、確かに時代とともにその趣旨や価値観が変わってきていると言えます。敬老の日が1947年に「としよりの日」として兵庫県で始まった当初は、高齢者を敬い、感謝し、彼らの知恵や経験を尊重するという明確な意義がありました。当時は寿命が今より短く、高齢者の存在が貴重であり、特に農村地域では年長者が社会の中で重要な役割を果たしていました。

しかし、現代では平均寿命が大幅に延び、社会全体における高齢者の割合が増えたことで、状況が大きく変わっています。高齢者は今や長寿を楽しみつつ、健康で活動的な生活を送ることが一般的になっており、社会における高齢者の位置づけも複雑になっています。また、世代間の交流や価値観の違いも顕著になり、単に「敬う」だけではなく、相互の理解や協力が求められる時代になっています。

敬老の日の意義を見直すとしたら、以下のようなポイントが考えられます。

従来の「若者が高齢者を敬う」という一方向的な関係から、世代間の対話と相互の尊重を促進する日としての意義にシフトすることが重要です。高齢者は若者に知恵や経験を伝える一方で、若者も新しい技術や考え方を共有することで、世代間の交流がより豊かになる機会とすることができます。

高齢者が必ずしも「弱い存在」であるという固定観念を見直し、アクティブに社会に参加し続ける高齢者の姿を讃えることが求められます。高齢者は社会に貢献し続ける力を持っており、その活力を祝う日としての意義を持たせることができます。

長寿化によって、引退後も長い人生が続くことが一般的になっています。そのため、敬老の日は高齢者がどのように社会に関わり、どのような生きがいを見つけるべきかを考える機会として活用することができます。例えば、ボランティア活動やコミュニティへの貢献、家族の中での役割について考え直す場にすることも有意義でしょう。

敬老の日を通じて、若い世代に「長寿」と「高齢者の役割」について学ぶ機会を提供することも有効です。長寿社会における課題や、世代間の協力がいかに社会全体に影響を与えるかについて考えるきっかけとなるイベントやワークショップなどを実施することが考えられます。

高齢者が活躍する一方で、介護や支援が必要な高齢者も多く存在します。敬老の日を機に、社会全体で高齢者のケアについての理解を深め、福祉の充実や支援体制の強化を考える日とすることも重要です。

これらの視点を踏まえ、敬老の日を単なる「高齢者を敬う日」ではなく、世代間の関係性や長寿社会における新たな課題に焦点を当てた日として再定義することが、現代における意義の見直しになるでしょう。

2024/09/14

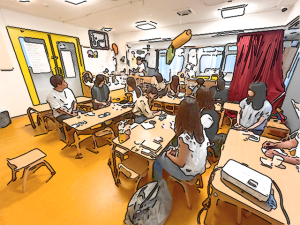

八王子時代から交流の続く長野市のS保育園から12人の先生たちが見学にいらっしゃいました。保育の考え方の基本は同じ保育園なのですが、具体的な物や人の環境は異なるので、その違いから生まれてくる保育について語りあいました。