太宰府の坂本八幡神社は、岩波書店の新日本古典文学大系の訳をパンフレットに採用しています。

気淑く風和ぎ(きよくかぜやわらぎ)、

梅は鏡前の粉を披き(うめはきょうぜんのこをひらき)、

蘭は珮後の香を薫ず(らんははいごのこうをくんず)。

2019/05/01

太宰府の坂本八幡神社は、岩波書店の新日本古典文学大系の訳をパンフレットに採用しています。

2019/04/30

神田ふれあい橋入口

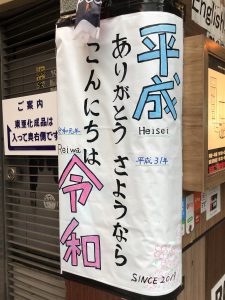

もうすぐあと数10分で、平成が終わろうとしています。30年前、平成が始まる時はこんなに明るくなかったことを思い出します。私は新聞記者として、当時、半旗を掲げた官庁街を取材して回っていました。日本中が喪に服し、華やかなことは全て自粛していました。日産セフィーロのコマーシャルで、井上陽水が「お元気ですか」と言うシーンの音声が消されて口パクで流れたぐらいですから。

それに比べたら、大晦日よりも真面目なカウントダウンの雰囲気です。200年ぶりの退位というやり方は、良い方法だったのではないでしょうか。家族やテレビやネットや周りの身近な人たちのあいだで見る限り、みんな喜んでいるし、日本人に合ってると思います。

天皇と国民がお互いに感謝しあいながら、肉声のメッセージを受け止め合うことができる時代であることを、率直に喜びたいと思います。

現人神だった戦前、大本営発表の戦中、そしてGHQ占領下にあった戦後を通じて「激動の昭和」の時代には、天皇と国民がこれだけ近い距離で心を通わせ合う関係は、考えられないことでした。

日本に限ってみれば、平成は戦争のない平和な時代として歴史に残るでしょう。令和もこういう時代を引き継いでほしいと園児の顔を思い浮かべながら、強く願わずにはいられません。

2019/04/29

2019/04/28

平成も今日を入れて残すところあと3日となりました。5月から令和が始まりまります。平成のうちにあった事は平成のうちに語り尽くしておこう、そんな気にもちょっとだけなります。

2019/04/27

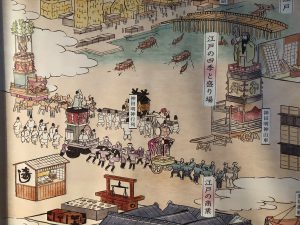

■歴史のある地域と歴史のない地域

この東京・神田と多摩ニュータウン。どちらが住みやすいんだろう?保育園の役割はどう違ってくるのだろうか?そんなことをよく考えます。

写真【『散歩の達人』5月号 交通新聞社】より

2019/04/26

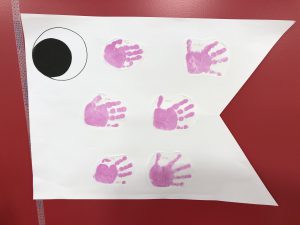

散歩のとき、2歳児の女の子が、私の人差し指をしっかりと握りしめてきます。その力は強いものでした。この小さな手が将来、未来を創り出す手に成長していきます。子どもの小さな手は、希望の手です。

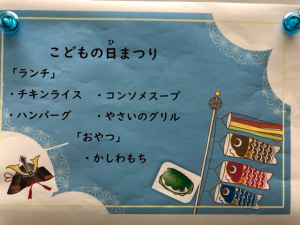

5月5日の「こどもの日」は、昔から「端午の節句」と呼ばれてきました。玄関には、鎧かぶとの人形を飾りました。危険から身を守るという意味があります。

端午の節句は、七草がゆを食べる1月7日の「人日の節句」、3月3日の「桃の節句」に続く節句になります。江戸時代から一年に、5つの節句を設けて祝日としてきた風習が、今でも続いていることになります。日本の行事は、その季節の植物にちなんだものが扱われるので、季節感があって楽しいものです。5月は菖蒲、7月7日の七夕、9月9日は菊の節句がやってきます。その頃の子どもたちがどんな風に育っているか、これから楽しみです。

さらに面白なあと思うのは、長く続いている風習は、それを創り上げてきた先人たちの知恵や思いに接する時です。なぜ鯉のぼりなんだろうと考えると、はっきりしたことはわかっていないのですが、山の幸と海の幸に恵まれた日本人が滝を上る「鯉」の姿に、自然や命の力強さを感じたのは確かでしょう。一方で、アジア各地で日本の錦鯉が高値で取引されているニュースに接すると、国際化するバブルな時代の現実に複雑な思いになります。

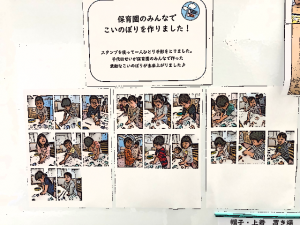

ところで「屋根より高い鯉のぼり」と、子どもたちの歌を聞きながら、この1ヶ月を振り返ると、随分と子ども一人ひとりの「思い」が私たちに届くようになりました。どんな「思い」で毎日を過ごしているのか、これまでどんな生活をしてきたのか、私たちにもだんだんと見えてきました。自分でやりたいけど、まだできなくていたり、お友達と一緒に遊びたいけど、どう言ったらいいのか分からないでいたり、我慢できなくて喧嘩になった時の自分の感情を味わったりしながら、いろいろな姿を見せてくれたり、いろいろな話を聞かせてくれるようになりました。

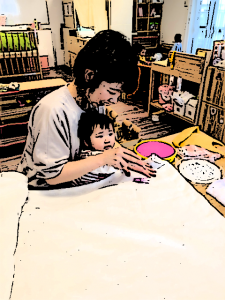

これからの園生活が充実したものになっていくように、との願いを込めて、大きな鯉のぼりを作ることにしました。一人ひとりの手形と職員の手形でできた鯉のぼりです。これからの成長が本当に楽しみです。

ちっち

ぐんぐん

にこにこ

わいわい

らんらん

子どもも先生も全員

2019/04/26

【赤ちゃんのための手作りおもちゃ】

2019/04/24

【交通安全指導】

私たちの保育園が建つ場所を、どんなに贔屓目に評価したとしても、先進国の基準から考えると極めて例外的だと言わざるを得ません。まずこのような場所に保育所が建つ事はありません。本当に子どものことを考えていたら、こんな危ない場所に保育所を建ててはいけないのです。それでも保育をスタートしたからには、何があっても子どもの安全を守る必要があります。門を出たら数メートルのところに車道がある環境を変えることができないのなら、保護者の皆さんと私たちとで、協力して子どもを守りましょう。

2019/04/23

4月23日その2

2019/04/23