今週3日(火)の夜、青木尚哉さんを講師にして、先生たちが集まってダンスの探究を語り合ったのですが、その後も探究について先生たちの探究が続いています。その一端を1歳児の担任をしている先生が次のようなクラスブログを昨日5日に書いているので、皆さんにもご紹介します。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・

「探究心の芽」のやってみたい!

いま、園では、にこにこ組(2歳)やわらす組(345歳)を中心に食育やダンスといった活動を、子どもたちの「探究」という姿をテーマに、展開し始めています。 「探究」は、一人ひとりの子の中で起きている心の動きや感覚なのかな?と思うと、その言葉が指す核心的な子どもたちの姿を捉えようとするのは、なかなか難しい部分でもあるなぁ、とも感じるのですが、先日 職員同士で、そのことについて話し合う機会がありました。

その中で、「”もう一回!”と繰り返しやってみようとする姿」も、ひとつの探究という姿の表れではないかという話がありました。例えば、ダンスの時間に、「もう一回!」と何度も挑戦していくなかで、ちょっとずつ自分なりの工夫を入れたり、その子なりの色々な方法を試したり。楽しい、面白い、と感じた先に、すこし工夫したり考えたり試したりしながら取り組んでみるプロセスがあるようです。

子どもたちは、そうした「探究」を無意識に身体感覚でやっていくけれど、大人はどうしても頭で考えてしまう…という話も印象的でした。

・・・さて、ちっちぐんぐん(0歳1歳)の子どもたちに目を向けてみると、ひとつのテーマや活動の中での「探究」を捉えるのはなかなか難しく感じてしまうのですが、少し角度を変えて見てみると、ちっちぐんぐんの子どもたちの日常は、むしろたくさんの小さな”探究の芽”で溢れているように感じます。

あるひとつのものごとやテーマを継続的に突き詰めていくような姿はまだなかなか見られないかもしれないけれど、小さい子どもたちの生活は、むしろ、探究心の芽吹きの連続なのではないかな?と思うほど、見てみたい!やってみたい!試してみたい!もういっかい!の意欲で満ち溢れています。

◼︎モノとのかかわり

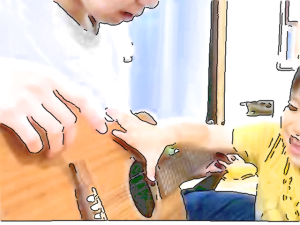

Sくんは、大人とギターで遊んでいるうち、ふと あることに気付きました。それは、ちからいっぱいはじくと、弦が振動すること。

最初はジャーン!と音が鳴るのが面白くて、弦を鳴らしてはケラケラ笑っていたのですが、ある瞬間にガラリと表情が変わって、弦の動きに注目し始めます。数回、弾いては眺め、弾いては眺め…。弦の揺れをじっと確認しながら、振動が止まると「…ない!(動きが止まった!)」と教えてくれました。

Sくんが実際に 見て、触れて、試して…を体験したからこそ発見できた面白さだったと思います。

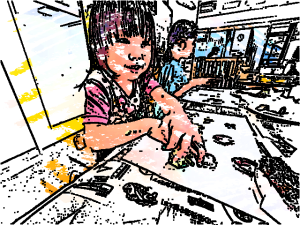

◼︎生活の中でのやってみたい! Rちゃんは最近、ズボンを自分で履いてみようとする姿が見られます。まだ、自分で足を入れるところも難しそうですが、やってみようという意欲が素敵です!

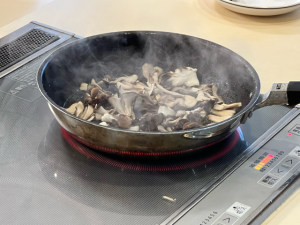

ちょっと手伝うと、できる部分は、自分でトライ。こうして、実際にやってみようと挑戦する中で、試行錯誤しながら自分の身体を知り、コツを掴み、徐々にうまくできるようになっていくのでしょう…♪ そして、最近、幼児食へ移行したTちゃんとMちゃん。ぐんぐんさんの姿を見ていたからか、おやつ後の下膳に挑戦です。

(となりには、いつのまにかすっかりお手本のようなHくん。)

Mちゃん、おもわず、『できた!パチパチ〜!』と喜びの拍手!

こうしてまわりのお友だちや身近な人の存在が刺激になって、同じようにやってみよう!やってみたい!という姿が引き出されることもあるのかもしれません。

Kくんも、この日、食後にトレーを運ぼうと両手で持って立ち上がります。教えたこともないのですが、どこかで覚えたのか、自分でお片付けしてみようと思いついたようです。

(後ろから応援するNちゃんもかわいいです…)

先生にちょっとお手伝いしてもらい、そのまま調理の鈴木先生のもとへ^^ 子どもの「やってみよう」の気持ちや姿を、良い塩梅で 支えたりフォローしたり見守ったりするのも、大人の役割かもしれません…!

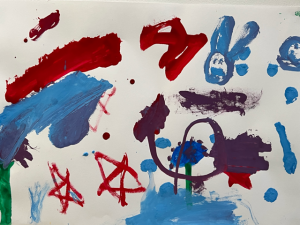

◼︎お友だちと一緒に Wちゃんは、最近、先生の真似っこ遊びが好きです。

この日は、ビーズのついた板状の玩具をウクレレ?ギター?に見立ててかき鳴らしながら、「おてては ぱー、さんはいっ…」と歌を歌っていました。それを見た Lちゃんも同じ玩具を持ってきて隣で同じようにやってみます。

先日は、絵本の読み聞かせをしているような真似っこ遊びもしていて、びっくりしました。 Wちゃんはいつも気に入った歌や絵本を「もういっかい!」と何度も何度もリクエストしていますが、そうしてちょっとずつ自分の中に落とし込んで、再現しているようです。 いつのまにか、歌えるようになっていたり、絵本のセリフを覚えていたり…。子どもたちの「もういっかい」はすごいですね。 ・・・最近のようすをご紹介しました。

「探究」というテーマを考えるとまだまだ私たち自身、これから学んで深めていかないといけないな、と感じるのですが、子どもたちの姿をよく観察したり読み取ってみたりする中で 感じること・考えることは日々たくさんあります。 ほかにも、ここでは紹介しきれない それぞれの子どもたちのさまざまな姿がありますが、ぜひ、パパママ保育士体験なども通して実感しにいらしてください!