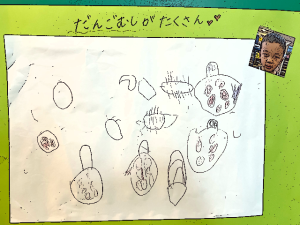

「その感覚、わかりますよ。描きたくなる感じ」。年長の担任がそう言います。子どもの目の高さに掲示されているのは、ダンゴムシの絵です。

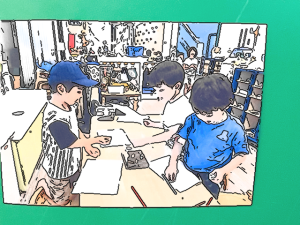

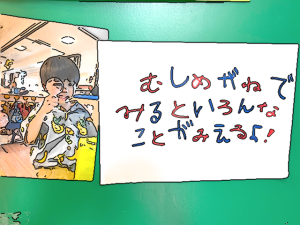

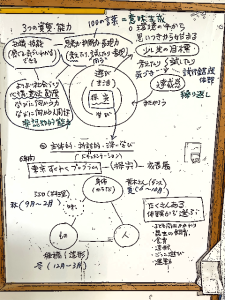

虫メガネでよく見たらしく、絵にしたくなった子どもたちの「作品」です。でも、どうしてよく観察したりすると、描きたくなるのでしょうか?

そんなことを先生と話し合っていると、冒頭のような、先生の子どもの頃の思い出話になったのでした。

私はこれまで、再現したいという欲求の現れ、というおおくくりの理解をしていたのですが、それはごっこ遊びでも見た手遊びでも、多くの遊びの姿に当てはまるので、突っ込んだ説明になっていないのですが、心動かされたことをもう一度味わいたいから、とか、本当はそうしたいけどできないから代わりにごっこ遊びになっている、というのはあながち的外れではないのではないでしょうか。

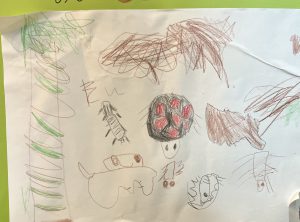

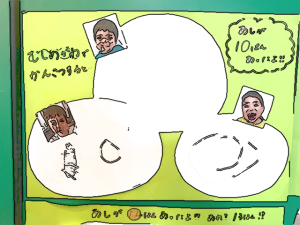

絵はさまざまです。ただの丸いものや、木や葉っぱや、幼虫や卵なども描かれている絵もあります。またそこで子どもが言った言葉にも注目してしまいます。担任が拾った言葉は「あしが10本あったよ」などと、足の数を数えたらしく、13とか14とかの数字が書かれています。

ダンゴムシへ話は6月25日に「お世話も1か月」というタイトルで「お世話の中にみられる探究の姿」として紹介しましたが、よく観察していろんなことに気づき、感じ、何かもわかり、それを絵にしているというのは、得た知がさらに「ダンゴムシへの愛」へとなり、さらによく知りたいということにつながっていくのでしょう。この循環や繰り返しも探究と言っていいのではないかと思います。

-219x300.png)

-251x300.png)