年度末にやっていることの一つに、その年度の振り返りと新しい年度に向けての計画づくりがあります。この二つは繋がっています。みなさんの企業でも事業所でも個人事業でも、計画・実施・評価・改善というPDCAサイクルがあると思いますが、それと同じです。このサイクルを回してより良くしていきます。このサイクルの輪は小さいものでは、1日単位のものから、年単位のものまで(もっと小さいものから大きいものまでありますが)、それぞれクルクル回しながら、スパイラルアップしていきます。このPDCAサイクルでは、大きく2つのこと「子どもの育ち」と「自らの保育」を振り返ります。

実際にはどうやるのかというと、日案、週案、月案のなかでも、子どものを観察して、記録をとり、振り返り、計画を立てる。このアセスメントサイクルが回っています。毎日お伝えしている保育ドキュメンテーションは、記録の部分をお見せしていることになるのですが、その前後を<観察>と<振り返り・次への計画>がサンドイッチしています。

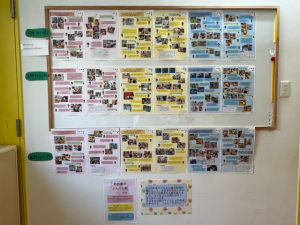

成長展の展示に表したものは、4期の記録を並べた<記録>であり、1年単位の<振り返り・次への計画>の資料となりました。それを作る過程が<振り返り・次への計画>にあたっています。子どものの育ちを振り返りながら、どのようにその子らしく育ったのか、その姿を記述する定性的なアセスメントです。

その結果、令和7年度の年間のクラス目標が話し合われて、表現されました。全体の計画の中心部分に位置づきます。その内容は、4月のクラス別保護者会で説明したいと思います。

子どもたちからの呼びかけと歌(「夢をかなえてドラえもん」と「イノチノマーチ」)は、一生懸命、綺麗に歌おうとしていました。子どもたちの卒園制作は、子どもたちで色を塗ったギター。保護者からは、カホンを頂戴しました。それらを使って職員からの贈る歌はザ・クロマニョンズの「不器用」を歌いました。担任がミュージシャンなので、式は音楽性が豊かでした。

子どもたちからの呼びかけと歌(「夢をかなえてドラえもん」と「イノチノマーチ」)は、一生懸命、綺麗に歌おうとしていました。子どもたちの卒園制作は、子どもたちで色を塗ったギター。保護者からは、カホンを頂戴しました。それらを使って職員からの贈る歌はザ・クロマニョンズの「不器用」を歌いました。担任がミュージシャンなので、式は音楽性が豊かでした。