園だより5月号「巻頭言」より

ある署名な人類学者が、こんな言葉で第1章を書き始めていました。「私たちはどのように生きるべきか?間違いなく、人間はその問いを考え続けてきた。おそらく、その問いを考えることこそが、私たちを人間にする」(ティム・インゴルド『人類学とは何か』)。

この4月1ヶ月の様子をクラスの記録から拾ってみると、先生たちは子ども同士の関わり方の育ちに着目しています。それぞれの保育ドキュメンテーションやクラスブログをぜひお読みください。赤ちゃんから幼児まで、それぞれの発達に相応しく「他者を受け入れている姿」が共通していました。

1歳児のぐんぐん組(5月3日のブログより)では、「ちっちさん(0歳児)という後輩が入ってきて、新しい先生との生活も始まって、はじめはまだ、状況がまだ分からないような様子もありましたが、今では、その後輩たちを”いいこいいこ”となでたり、ミルクをあげるお手伝いをしたり、同じ目線で顔をのぞきこんだり…すこしお兄さんやお姉さんらしい、頼もしい様子が見られるようになりました。」と、心温まる事例がいくつも紹介されています。

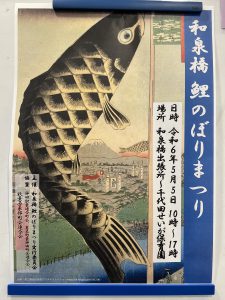

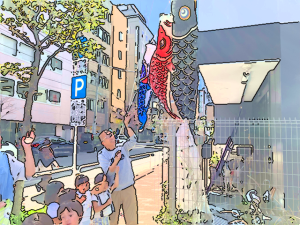

2歳児のにこにこ組は、連日の日誌で微笑ましいやりとりの報告が続いていますね。例えば4月30日の振り返り。「いずみこどもプラザからの帰り道、Rくんの「かくれんぼしよう」をきっかけにK先生やS先生と一緒に隠れることを楽しんでいる子ども達。そんな風に楽しいことを積み重ねていく中で、「おはよう」と挨拶のようにぎゅ~っと先生の所へ駆けてきたり、絵本読んでほしいと持ってきたり、少しずつ先生やお友達との距離が近づいてきています。」

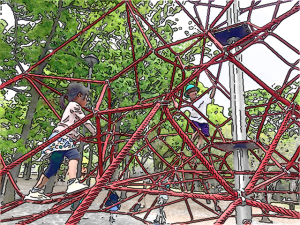

3歳以上のわいらんすい組では、5月1日のブログにあるように、3歳の子の「やりたい」を大目に見てあげる4歳児のさりげない気配りや優しさを紹介しています。「このクラスで過ごし始めて1ヶ月がたち、子どもたち自身も互いにそれぞれを理解し始めてきているようで、初めの頃は「それはずるだよ〜」「つまんないよ〜」となる場面もありましたが、それぞれの個性を受け入れ、フォローしあうそんな姿に感心、感動した瞬間でした」。本当にそうですね。

このような子どもたちの姿をたくさん見ていると、私たち大人が見習った方がいいと思うようなことがいろいろありますね。他人と一緒にいることが嬉しいという感情。やりたいことを提案して受け入れてもらえ、一緒に楽しめる体験。自分だけではなくてお友達のできた!やった!を喜んでいる様子。このような心情が生活空間に広がり、子どもも大人もそれを共に心地よく感じる時間が増えるといいですね。

冒頭の本でインゴルドは「世界は戦争、貧富の格差、環境問題など多難を抱え、すでに臨界点に達している」といいます。それでも「私たちは皆で一緒に世界を築いていきたい」と思います。他者とともに学び、それを伝え合いながら。子育てはその長い道のりの第一歩です。