ぐんぐん組のブログをご紹介します。タイトルは「葛藤と忍耐と信頼と・・」です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

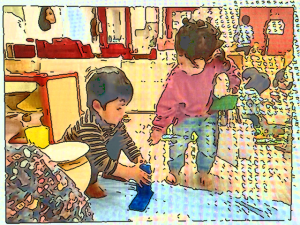

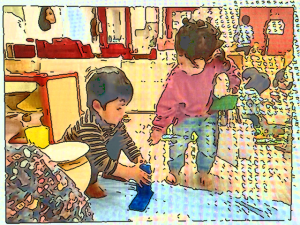

お部屋で遊んでいたとき、Rくん(2歳5か月)が持っていたレゴブロックが欲しくなってしまった、Cちゃん(2歳10か月)。いつもみんなが「ケータイ」に見立てて使っているものだったので、お人形の赤ちゃんのお世話ごっこに使いたかったようです。

みどり色のブロックが2つと、青色が2つ。同じ形のものが全部で4つ、Rくんの手元にあります。

Cちゃんも欲しいけど、まだRくんが使ってるんだよねぇ…と大人に受け止めてもらいつつ、涙ながらに悔しい気持ちをこらえるCちゃん。

「Cちゃんは、何色がほしいの?」と聞いてみると、「みどり」と言います。

さて、ここからは大人の腕の見せどころ?です。

Cちゃんの代わりに、Rくんにもお話を聞いてみます。どうすれば『貸してあげようかな』と思ってくれるかなぁ…うまく交渉できるでしょうか? 力ずくで取ってしまうわけにはいきません。伝え方やお願いの仕方、距離感…大人なりの交渉術を、実践してみます。

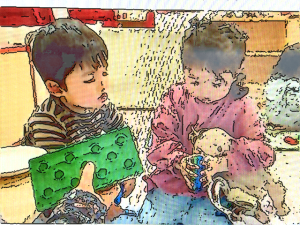

「Cちゃんはみどりが欲しいんだって。(・・・) Rくんが使い終わったら、貸してくれる…?」などと少しの間 Rくんに語りかけていると、最初はヒートアップしていた名残りなのか「ダメー」と言っていたRくんも、そのうち 「うん(終わったら貸すよ)」とうなずいてくれました。

子どもたち、言葉はだんだん巧みに使えるようになってきているけれど、お互いの気持ちがぶつかり合っていたりすれ違っていたりする場面となると、やっぱりまだ大人のフォローが必要なことも多いですね。

でも、Rくんとのやりとりを一緒に聞きながら、Cちゃんも落ち着きを取り戻し、Rくんが貸してくれるのを大人と一緒に待っています。

「Rくん、終わったら貸してくれるって。それまで(お人形の)赤ちゃんのごはんでも作って待っていようか」とCちゃんに伝えると、すこしホッとしたのか、Cちゃんも気持ちが切り替わります。

「やりたい!」「ほしい!」「わたしの!ぼくの!」と、最初こそ 気持ちと行動が先に行ってしまう瞬間もあるけれど、涙ながらでも、大人に寄り添ってもらいつつ、ぐっ!と悔しい気持ちを堪えて、自分なりにクールダウンしていく姿がそれぞれに多くなってきています。また、そうして気持ちを切り替えるまでの時間も短くなってきて、言葉でやりとりしてみようという姿も増えてきているように感じます。

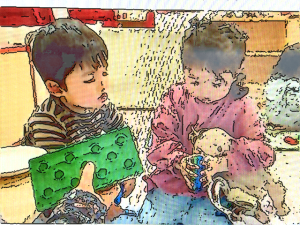

少し経って、Rくんが、「ハイ」と持っていたレゴブロックをCちゃんに渡しにきてくれました。

Cちゃん、Rくんがブロックを持ってきてくれると「Sちゃんにも」と、まずSちゃん(2歳9か月)に手渡します。一緒に赤ちゃんのお世話ごっこで使いたかったようです。

なるほど…『こういうふうに遊びたいな』というごっこ遊びのイメージやストーリーをしっかり思い描いていただけに、どうしてもそのアイテムが欲しかったんだなぁ、とCちゃんの思いもわかった気がしたのでした。

Rくんが、ブロックを貸してくれようとしつつも うまく取り外せずに苦戦していると、「これ、取ろっか?」と、Rくんに聞いて外してあげようとするCちゃん。

Rくんも うん、と素直に渡して、うまく取れるかなぁ?というようすで眺めています。

さっきまでの攻防がウソのようです。(笑)

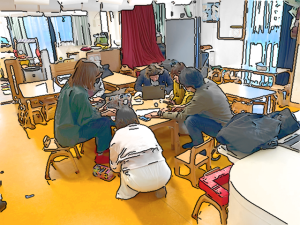

そのあと実は、CちゃんとSちゃんに2つずつブロックが渡って、今度はRくんの手持ちのブロックがなくなってしまって、一悶着あったのですが笑、同じようなやりとりをして、しばら〜くしたのち、最後はみんなで分け合って、遊んでいました!最後はちゃんと、誰かが譲ってあげる気持ちを見せたり、納得し合ったりして遊べるのが素敵です。

こうして、ケンカもたくさんするけれど、「待っていたらそのうちちゃんと貸してくれるんだな」「ちゃんと分かってくれるんだな」という体験が、けっこう、その後の子ども同士の関係によくあらわれてくるような気がしています。モノの貸し借りのやりとりを見ているとよくわかります。

何度ぶつかっても、大人の力を借りながらやりとりして、一度、そのお友だちと気持ちが通じ合う体験をすると、「この子はそのうち分かってくれる」と子どもなりに安心するのでしょうか。そうしたことの積み重ねで、それぞれの信頼関係が結ばれていくようにも見えます(もちろん、それだけではないと思いますが)。

(↑茶色の「麺」が欲しいYくん(2歳3か月)。取られちゃうのはイヤだけれど、それなら、お皿に取り分けるから待ってね、とYくんのぶんを取り分けるCちゃん。Yくんも、自分のぶんをお皿によそってもらうのを待っています。)

ぐんぐん組(1歳児クラス)の時期は、何かやりたいことや欲しいものがあるとき、まだ自分の気持ちを自分でコントロールするのが難しくて、ついお友だちのものを取ってしまったり、手を出したくなってしまったり…ということもたくさんあります。でも、子どもたちの姿を見ていると、やってはいけないこととか、どうすべきか、ということは、ほんとうは子ども自身がよく分かっているのだと思います。

分かってはいるけど、気持ちがまだうまくおさえられずに咄嗟にやってしまう…という感じでしょうか。大人でも、イラッ!とした気持ちを自分でコントロールして落ち着けるのは一苦労することもありますね。そんな 大人でも難しい「感情のコントロール」を、こんな小さな子たちが、子どもたちなりに一生懸命、体験して練習しているのだと思うと、涙ぐましい努力だなぁという気分になってしまいます。

だから、そんなふうに子どもの気持ちが爆発しているとき、一度ぐっと立ち止まって相手とやりとりしてみたり、ちょっと待ってみよう、と思えるために、大人がお手伝いします。

子ども同士の気持ちがぶつかったとき、何かが”正しい”とか”間違っている”とか”良い、悪い”とかを教えるのでなく、子どもの気持ちに寄り添って 一度クールダウンさせてあげながら、”子ども同士の関係を結んでいく”お手伝いをしているというイメージがあります。

やってほしくないことはしっかりと伝えたり、こうしたら?というアドバイスはしたりもしますが、あくまで、子ども同士の関係の つなぎ役 という気持ちです。

そして、子どものケンカは 案外、それぞれの子の思いの行き違いのようなこともよくあります。例えば、カバンを取り合っているとき、一方の子はこのカバンが欲しいけど、もう一方の子はこのカバンの中に入っている中身が欲しかったんだね…!など。言葉足らずだった部分を、大人がよく聞き取ってお互いに伝えてあげることで、解ることもあります。

子どもたちが忍耐強く、友だちとの間の葛藤やその先の喜びを体験しているのと同じように、大人にもまた根気と忍耐が必要です。子どもの気持ちに寄り添いながら、というのは、すごく時間がかかるもので、目に見えにくいものであるけれど、ふと気付いた時に、『こんなやりとりができるようになったんだ』とか『そんなふうに貸したり待ってあげたり譲ってあげたりするようになったんだね』とか感じる瞬間は、すごく嬉しくなります。子どもたちの体験してきたことの積み重ねは、そうしてふとした瞬間に感じることができるものなのでしょうか。

いま、小さなみんなが自分の身で全力で体験しながら学んでいる、葛藤や忍耐、相手と通じ合ったときの喜びや人への信頼感…というものは、きっとこの先ずっと、生きていくための力になっていくのではないかなぁ、そうであったら嬉しいなぁ、と願いながら、過ごしています。だからこそ、一つひとつのやりとりや出来事を、できる限り丁寧に読み取って、見守っていきたいと思っています。

1年後、5年後、10年後…そして、みんなが大人になったとき、どんな風になっているのかな。と、ときどき楽しみな気持ちで想像してしまうのです・・・が、気が早すぎるでしょうか😅