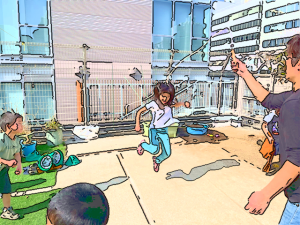

何かする前も、した後も、やってるときも何かと話し合う。一緒にやることは楽しいけど、意見があわないときは、「どうしよう?」と話し合う。年長さんぐらいになると、そんな感じの話しあいというか、〈普段着の会話〉が頻繁に起きているように感じます。

しかし、その空気が違ってくるときがあります。どうしてでしょうか。改まった「話しあい」のようなことが必要な時もあって、それはそれで大切なことだと思います。

たとえば、手を挙げて順番に話を聞き、自分の考えを伝える。そういうことも学ぶ場になっていきます。学校はきっと公的空間だからでしょう。休み時間とかの会話と、授業中にみんなに通じるように話す話し方とは、ずいぶんと違います。よく人前で話すことが苦手ということがありますが、そのテーマと公的空間での会話の在り方と、もしかすると課題が一部つながっているかもしれません。

保育園の生活空間の場合は、どうもプライベートな空間の要素が多いのかもしれません。その子らしくとか居場所づくりとか、自分らしく自己発揮できるとか、養護的場所であるとか、安心感の輪における安全な避難場所であったり。〈そのまんまの自分〉という状態があることになっているのです。でも、それも本当だろうか?

でも、確かにちょっと矛盾してくるな、と感じてしまうのことはあって、つまり、そこが難しいと思えてくるのは、それぞれ異なる子どものその子らしさが発揮できたり、全く遊び込めるようにしたり、一人になる空間を用意してあげたりする工夫が奨励されているのはプライベートな要素が色濃い気がするのですが、その一方で社会で通用する常識的なふるまいを期待されてもいて、それが結構な割合であったりするのです。

ちょうどいま、NHKの100分で名著という番組で哲学者リチャード・ローティの『偶然性・アイロニー・連帯』が取り上げられているのですが、そのなかに、この公的なバザールと私的なクラブの差によるたとえ話が出てきます。ローティは個人の中には正しい建前と正しくないかもしれない本音があって、その併存を認めようという考えのようです。

このようなものを意識してみると、お互いにそぐわない姿をそぐわない場所で要求しあってしまうことが起きている気もしてきます。公的な場でふさわしいふるまいと、私的な場だから許されるふるまいと、そこを嗅ぎ分けて身に付けていく子どもの姿も、保育園生活のなかに見られそうです。この違いに少し気を配ってみてみたいと考え始めました。

表紙-218x300.png)

-300x198.png)