8日(水)の夕方、「馬の水飲み場」で、ちょっとだけ遊びました。草ぼうぼうの空き地ですが、こういう場所は子どもたちが大好きです。

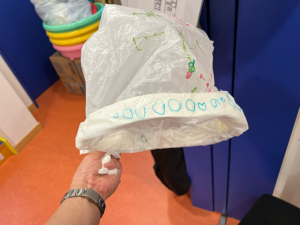

こんな場所には「なにかいそう」と、子どもたちはわくわくしながら入っていきます。虫をとりたいRくんは、手作りの虫網ならぬ虫袋を手に、ちいさな蝶を「つかまえた!」といって見せてくれました。

自然や虫が好きな子どもたちの姿をみていると、ヒト自体が自然がうんだ生き物であることを思い出させてくれます。

2023/11/08

8日(水)の夕方、「馬の水飲み場」で、ちょっとだけ遊びました。草ぼうぼうの空き地ですが、こういう場所は子どもたちが大好きです。

こんな場所には「なにかいそう」と、子どもたちはわくわくしながら入っていきます。虫をとりたいRくんは、手作りの虫網ならぬ虫袋を手に、ちいさな蝶を「つかまえた!」といって見せてくれました。

自然や虫が好きな子どもたちの姿をみていると、ヒト自体が自然がうんだ生き物であることを思い出させてくれます。

2023/11/07

いま9人いる年長さんの「お手伝い保育」は、毎週1回、火曜日に実施しています。1階の0~1歳児の乳児、2階の2歳児、そして事務室つまり私のところの三か所に3人ずつ3グループに分かれて行います。事務室で何をするかというと、金魚の水換え、園内にある観葉植物への水やり、そして乳児向けの手作り遊具づくりです。

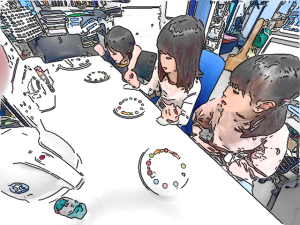

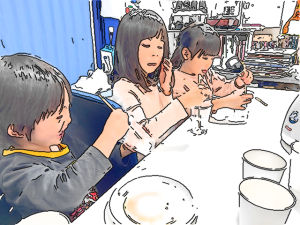

今日7日はほかのグループでもすでにやった「マーブルチョコレートは溶けるとどうなるか」。

実験の内容は、前のグループでこれまでお伝えしてきた本と同じです。紙皿に並べたマーブルチョコレートが、お湯に溶け出してきれいな模様をつくります。ティッシュペーパーとトイレットペーパーの溶け具合の違いを確かめます。砂糖もとかしてみます。その後、スポイト、ロート、試験管、フラスコなど実験器具のセットを使って、水を入れたり出したり、操作を覚えます。

最初に近くのデイリーヤマザキへ買い物に出かけるのですが、横断歩道を渡るときのルールも再確認しました。

「さあ、ここは何がある?「横断歩道」「ここを渡るんだけど、何をするんだったけ?」「手を挙げてわたる」「その前にやることがあったでしょ?」「・・・・」「あれ、これをしないと、わたり始めて車がきたらひかれちゃうよ」「・・あ、みぎ・ひだり・・」「そう、車がきてないかなあ、って右も左もよく確かめるんだったよね。じゃあ、やってごらん」・・

私たちがそれをやっていると、<まあ、かわいらしいわねえ>という風に目を細めて笑顔で眺めていく方も結構います。

保育園のまえの横断歩道は信号もなく、大勢の人がいつも渡っていますが、右を見て左を見て・・なんてしている大人はほとんどいません。中にはスマホをみつめてそのまま歩いているひともいます。子どもたちにとって大人の姿はモデルになりません。だからこそ、交通ルールの基本は子どものうちにしっかりと知っておく必要がありますね。

2023/11/06

私の故郷は長崎で、小さい時から「みかん」や「びわ」をよく食べていました。それらを育てる農家にとって、その実や葉っぱを食べる虫は害虫なので駆除する対象でした。でも保育園では、「はらぺこあおむし」として子どもたちに「かわいい〜」と愛されています。同じ虫でも、害虫と見做される文脈に置かれると、私たちはその駆除の方法に関心は向いても、その生き物が棲む生態の面白さには気づきにくいものです。

今朝6日月曜日の朝。玄関の自動ドアにアゲハのさなぎができていました。どうしてこんなところに? 日曜日一日、自動ドアは閉まっていたので、動かない場所だと勘違いしたからでしょうか? 3歳児クラスの二人の男子も問答を聞いていると、半分当てずっぽうの、冗談を言い合っています。「どろぼうにみつからないように、ここにしたんじゃない?」「あ、わかった。こっち(ドアの外側)だと鳥に食べられるから、こっち(ドアの内側)にしたんじゃない?」など、どこまで本気だか、よくわらなないことを言い合っていました。

大人の私たちもよくわかりません。どうしてこんな場所で蛹になるのか?みかんの木の枝なら納得できるのですが、わざわざ大きな植木鉢を降りて、地面を這って別の場所で蛹になる。青虫にとっては、その場所に何かの「意味と価値」があるのでしょう。そこを選んだという「行為」を俯瞰的に眺めてみると、青虫とその周りの環境との切り結び方(出会い方)に、青虫なりの「意識」のようなものを感じないわけでもありません。

実は、もっとそれを感じる出来事が、先週2日(木)にも起きていました。すでにご存知の通り、玄関の外に置いていたみかんの木を室内に入れた時、すでにみかんの木は、7ひきの腹べこ青虫によって、葉っぱはほぼ食べ尽くされて、丸裸にされていました。そこで屋上に置いていた別のみかんの木から数本の葉つきの枝を添えたのですが、全く食べようとしません。しかし、私が「あること」をしたら、食べなかったみかんの葉を、青虫が食べ始めたのです。

それまで、過去の経験から「自分が生まれた場所のみかんの葉しか食べないのではないか」と思っていたのですが、その仮説が覆ったのです。青虫とみかんの葉の関係に新しい意味が見つかったのです。

もしかして?と試しにやってみたら的中しました。みかんの葉の縁をハサミで1ミリほどトリミングして、葉に切れ目を入れてみたのです。青虫は葉を食べる時、葉を掴んだ位置から口を葉の縁に沿わせるようにして食べます。それを見ていると、青虫にとっては、それまで自分の世界の外側にあって出会えていなかったみかんの葉が、トリミングされたことで匂いなのか汁なのかわかりませんが、青虫の知覚システムが「これは食べる」という情報をピックアップしたと言えるのかもしれません。あるいは感知されていなかった食べ物が、自分の世界の中に急に姿を現した、と言えるかもしれません。これは擬人化して説明しているのではなく、生態学的心理学を使った、あくまでも科学的な説明のつもりなのですが。

もし、こういうことが言えるなら、青虫に「意識」があると言えるような気にもなってきます。もちろん人間と同じような意識(コンシャンス)ではなくアウェアネスということらしいのですが。行為があたかも人間がそうするのと同じような姿として「喩えている」ということではなくて、青虫にとって生態学的に意味のある情報をみかんの葉の中から選択したということになります。これは青虫が葉っぱをバリバリと食べることができる潜在的に持っている機能が、食べられると知覚できる状態になった葉っぱ(本来は同じもの)との出会いによって、創発されて行為として現れた、という説明になるのかもしれません。

この考察は、こういうことに発展します。私たちは生活している中で、必ず何かをしているのですが、それは食べたり寝たりする<生物としてのヒトの営み>でありながら、同時にそこにも<社会的人間としての学習者>の姿も織り込まれていたりします。子どもたちもそうです。その生活や学びの実際をできるだけ「その通り」に記述するために、いま生態学的心理学を勉強しています。どうしてそれを勉強しているのかというと、これまで思っていた人の「発達」という概念が、そうじゃなかったかもしれない、もっと異なる見方があるのだ、ということを知ったからです。意識と行為、意味と価値などが身の回りの環境との「きり結び方」で変わってくるという見方なのですが、それで保育の何がどう変わるのかを、勉強中なのです。

そんなことを始めたものですから、身の回りの生物への眼差しがちょっと変わりました。(まだ子どもの姿の読み取り方の変化は、もう少しお待ちください)例えば、青虫の生態を観察しながら、アフォーダンス心理学の見方の練習をしているという状態です。

青虫と子どもを一緒にするつもりはありませんが、青虫にとっての「トリミングされたみかんの葉っぱ」に相当するものを、それと同じようなことを、子どもにとっての環境もアレンジしておくといいのかもしれません。つまり、それまでとは違うのは、その子どもの「知覚システム」の中に、その環境の情報が届くようにするということです。これまで「子どもの目線に合わせて」などと言っていたことに近いかもしれません。あるいは環境の再構成の本質的な意味なのかもしれません。

2023/11/04

今日は4日の土曜日。「園長の日記」は結果的に、内容をある範囲に制御することになっています。「保育園の記録」とか「園の日誌」となると、どうしても無味乾燥な事実が並びがちで、それはそれで業務として園の書式なりフォーマットがあって、それに記録されています。だからと言って、私個人の日記ではもちろんないので、仕事に関連するパブリックな内容と文体で表しているつもりです。

それと同様の保育記録の棲み分けが、他の先生たちにも自然発生的に始まっています。「もう少し詳しく残しておきたいので、クラスブログに書いておきたかったから」書いたという先生。また「保育ドキュメンテーションに載せられなかった写真は、ホームページで見てもらおう」とか。さらに、昼間に集まって保育について語り合うという時間を作ることも大事にしていますが、デジタルコミュニケーションツール(○ド○ンとか◯ラ◯ク)を使って、職員間の保育の感想や振り返りを共有しているので、話し合いも「あの続きなんだけど」から始めることができます。

年長の担任が2日にこう振り返っています。「MさんとKくんは、最近思いやりの気持ちがとても強い。そして自分で出来ることは相手を優先してやってあげようとする姿があり、出来ないことは大人を頼ったりして解決に向かおうとしてくれる。とても良い姿がある。また、Yさんも、今週のお手伝い保育後から頼られたり感謝される喜びを感じているようで、何か気持ちの変化があるように感じる。気持ちの切り替えや、自分だけでなく相手のことも考えるということが少しずつ前向きになってきているように感じる」と書かれています。

普段から関わっている担任らにしか気付けないものなのですが、それを全員がすぐに共有できます。数日前に、このことに関する話が出ていただけに、子どもの育ちとしての姿と自らの保育のつながりが見えてくるものでした。そういう子どもの姿の変化をメインストリートにしながら、保育の工夫を話し合うことになるわけですが、そういう意味で機能し出しているのが、主任が毎日コメントを載せている「それぞれの軌跡」というスレッドです。

例えば、2日には「部屋遊び」と「外遊び」で「つながっていること」を保育で考えて、子どもに体験できる環境や機会をつくっていく事をもっと進めたい、という趣旨のことが書いてあり、その具体的な事例が記載されています。「すいすい組のごっこ遊びが今日あったようですが、それに必要な道具を持ち歩いたり、作ったり・・・生き物についてもそうです・・・「部屋遊び」「外遊び」という分別でない、つながっている環境を・・・(略)進めていきたいなと思いました」という風に。

これはクラス単位で記載されている保育内容をみんなが共有したとして、さて次はどうするか?という次の一歩に繋がるために、それまでの「自らの保育」を俯瞰的に見るような位置付けになっていきます。保育日誌で言えば「振り返りと次へのプラン」になるような内容です。いわば保育の司令塔のような役割を果たしています。全職員にとって限りある時間の中で参照しあいたい、お互いの保育や情報の方向性、あるいは全体的に向かっている保育の歩みの確認などにもなっています。

2023/11/01

2023/10/31

いつの間にか日本の秋にハロウィーンが入り込み、保育園に大鷲神社から「酉の市」の知らせが届きました。毎年、熊手を授かるのですが、長袖のシャツをまだ腕まくりして仕事をしているというのに、もう正月への準備が始まる季節だということに驚きます。

子どもたちも散歩に出かけるときは、半袖の服に薄手の上着という身軽な服装です。その度に秋らしい物を持って帰ってきます。玄関にはアゲハの幼虫がまだみかんの葉を食べていて、丸々と太ったピカピカの体が蛹になる準備に入っています。

スーパーなど果物屋には、ちょうど色々なみかんが売られていて、今日のお昼ご飯にもみかんが出ました。まだアゲハの季節が続くのでしょうか? みかんの新芽の季節はとうに過ぎたので、もうすぐ終わりでしょうが、よく分かりません。でも、お迎えの時などに一緒に観察してみてください。この週末には蛹になり、来週後半には朝、室内を蝶が舞っていることでしょう。

2023/10/30

ラグビーや野球の試合をみていると、人々が「競って勝つ」ということに、これだけ魅惑される事実に目を見張ります。人生をかけて燃やす情熱。それを観戦することでなりたつプロスポーツ。視聴率などで成り立つマスメディアの威力。こらだけ人々の関心を集めるのはどうしてだろうと思うと、私の場合はホイジンガやカイヨワの遊び論を思い出します。GDPに占める遊びの要素、などを分析したものがあれば面白いと思うのですが、大抵のものに遊びのエッセンスがあるので、逆にそれがないものを探すのは難しいだろう、とも思えます。

それなら遊びと最も縁遠いものはなんだろう? これは遊びじゃない!と叱られるような場面(裁判とか安保理の議論とか)をいつくか思い浮かべることができますが、それも冷静にみると、ユーモアや諧謔や皮肉などもあって、遊び的な要素を消し去ることはできない気がします。もちろん、人間が絡まない工場とかコンピュータなど世界に、それはほとんど意味をなさないのでしょうから、そう考えると、遊びは人間性に関わる重要なものということは言えそうです。

そこで子どもの遊び。ここには面白い世界が広がっています。「先生、何しているの?」とよく聞かれるのですが、「遊んでいる」とは言えないので「仕事しているんだよ」といいたいところですが、自分でも本当か?と自問自答してしまうことあります。ラグビーの選手や野球の選手に、「何しているの?」と聞く子どもはいないでしょう。「大きくなったら大谷選手のような野球選手になりたい!」というのと同じような意味で、「大きくなったら保育者になりたい」というような意味のヒーローというのはないのでしょうね。こんなに、子どもの遊びのそばにいる専門家なのに。

2023/10/28

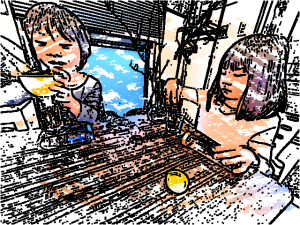

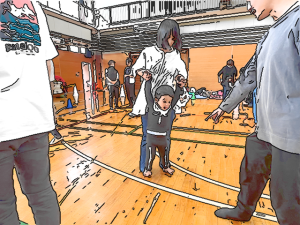

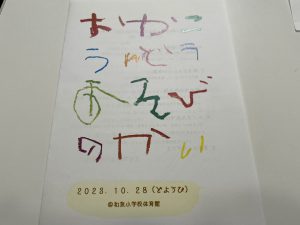

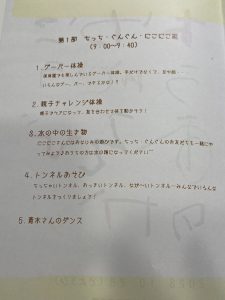

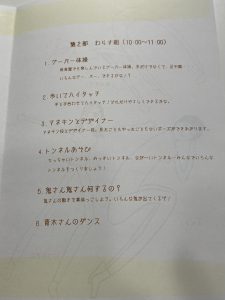

今日の「親子運動遊びの会」いかがでしたか? 普段やっている運動も、体育館という広い空間で、しかも親御さんと一緒というのはまた格別なもの。ご存じの方は「昨年はこうだったけど、今年はこうなった」という変化や育ちを感じられたことでしょう。子どもにとっても身体的な接触を伴う楽しさが、嬉しい思い出として残るといいですね。

◆子どもは「ただ走るだけ」でも、とても楽しいと感じている!

2〜3歳ぐらいになると、目の前の地面がばーっと広がると、子どもはそこへ目がけてトコトコと歩き出したり、ぐんぐんと走り出したりしましたね。安心できる親御さんのいる場所から、まるでタンポポの綿毛が風で飛び交うように、広い空間の方へ、走り出しました。広い体育館のフィールドが「こっちへおいで」と誘い、また、すでに気持ちよさそうに走り回っている子どもたちの姿も加勢していました。その時、もう運動会は始まっていましたようなものでした。

「そりゃ、楽しいよね、自分の二つの足だけで自分を好きな場所へ移動させることができるんだもの。しかもどんどん加速したり、カーブを曲がったり、自分の体を制御している自在感、ドライビング感がたまらないんだろうなあ」

私の隣で演劇を勉強されている保育士の方とその風景を見ていたのですが、私は思わず人間と動物の違いの話をしていました。火を使うこと、言葉を話すこと、そして直立二歩行すること。これは、ヨーイドンのかけっこではないでしょ。走る楽しさを味わいたいのに、競争する必要ないよね。・・・

◆「見る」だけではなく「聞く」からも「空間」を感じている

今日はドラマーの菅田典幸さんが、終始カホンを鳴らしていました。ギターの生演奏は坪井保育士。音楽が空間を作っていました。子どもはすでに音楽と動きがセットになっている「経験」をしてきたので、その音楽がなっている空間が、身体の動きを呼び覚ましているように見えます。グーパー体操は、そのリズムを体が刻んでいました。だんだん速くなりながら、またそのグルーヴ感を味わっていましたね。

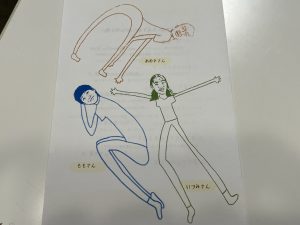

◆即興は身体感覚が周りの環境と絡まり合って生まれる

子どもは何かの「ふり」が得意です。いろんな動物に「なり」ます。なるというのも動きの一種ですね。そこにも運動がありました。何かをイメージしてそれを体で表すという説明をしがちですが、本当にそれだではないなぁと思うことがあります。勢いですでにやってしまっていることが、後付けで「ペンギンさん」って言っている感じをもつときがありました。イメージと身体表現は創発的であり、同時多発的でもあるようです。

会が始まる前に、ダンサーの芝田和さんと「即興」について、こんな会話をしました。

「振り付けがないダンスなので、始まる前に覚えておくとか、思い出すとかは、しませんよね」

「それはしないですね」

「良いダンスになるためにはどんなことを準備するんですか」

「からだに雑念が入らないように、空っぽにしておく。そういう意味では子どもはそれが最初から、あまりないからいいんです」

「踊っていて空間や音楽がからだに入ってくる感じですか」

「体育館の屋根の骨組みの隙間に自分の手が伸びて挟まったり、コーンの青色のイメージが染みてきたり、そういうことが次々の起きていくのが動きになっていく感じですね」

◆体の動きがどんどんよき彼方へと誘われていく感じ

会が終わった後、ドラマーの菅田さんは「子どもたちからパワーをもらいましたよ。どんどん良くなっていったね」とおっしゃっていました。「よかった、楽しかった、の方へ、どんどん吸い込まれていった感じがした」。そんな感想を分かち合いました。

◆見ることも立派な行為の一つです

最後に一つ。親子運動遊びは、親子で「あること」を楽しめれば十分です。また見ることも行為の一つです。運動遊びは、こうでないとダメ、というものはありません。

最後の青木さんのソロダンス、私は毎回、ため息が出るほど美しいと感じます。劇場まで舞台作品を見にいったのと同じように。今日わさわざ見に来てくださった私の尊敬する先生からは「子どもたち、面白い大人たちに囲まれてよい刺激をうけますね」という感想をいただきました。

そう、運動にかぎらず、いろんな活動が、子どもたちが面白い!と探求し始めてしまうような「遊びのミュージアム」に、保育園がなるといいな、と思っています。

2023/10/27

明日は運動会ですが、子どもたちは何も練習することがありません。普段からやっているわらべ歌やダンス遊びを中心に、明日はご家族の方と一緒に体を動かして遊ぶだけだからです。運動会と言いましたが、正式名称は「親子運動遊びの会」です。園庭がないので、うちから最も近い小学校、千代田区立和泉小学校の体育館を借りて開きます。開園当初から同じようにやって、今回で5回目です。

★ 明日の親子運動遊びの会は、体育館なので、敷物(座布団やクッションなど柔らかいもの)をお持ちいただくといいと思います。

2023/10/27

今日はトンボの話です。先週初めにセキセイインコのチュンが亡くなり、寂しい思いをしていますが、私たち保育者は指針や要領の解説文などを読み返して、改めて生き物の命を振り返る機会になっています。子どもたちは虫が好きです。最近は屋上や公園でトンボをよく見かけるので、虫かごにはトンボがパタパタしている日が多くなりました。

一昨日の昼間、年中の二人の子どもが2階の窓から「あ、トンボだ!」というので、私もそばに寄って「どこどこ?」と教えてもらいました(写真1)。「あそこだよ」と言われてもわかりません。駐輪場に並んでいる自転車の荷台カバーの上にとまっているのを、やっと確認できました、(写真23)。よく見つけるものです。

今日は虫かごがの代わりに水槽を探し出したり、自前の虫網(袋)を作ったりしていました。広告紙を細く丸めて棒状にして、その先にビニールの袋をくっつけたもの。さっき聞いたら2匹つかまったそうです。「トンボは何を食べるの?」と餌をあげたいようです。お昼を挟んでつい先ほど(午後1時ごろ)、午前中に屋上で捕まえたトンボを、放してあげていました。私も何度か虫かごの中で息絶えているトンボを見ましたが、だんだん、逃がしてあげないと死んじゃうから可哀想と思うようになってきたようです。