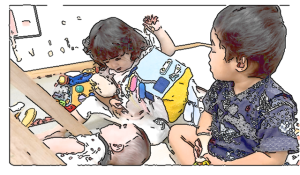

今月8月から年長組による週1回の「お手伝い保育」が始まりました。今日は事務所担当(つまり園長担当)の2回目でした。年長の子どもたち9人が3人ずつ0〜1歳、2歳、事務室に分かれます。私のところにはKさん、Yさん、Sくんの3人がやってきました。私は主に生き物のお世話や、教材作りを手伝ってもらいます。

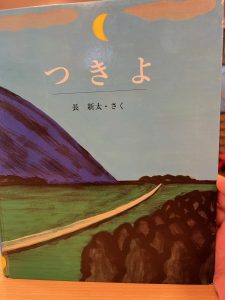

今日の教材作りは2つ。一つは、階段に掲示してある「お月様」に、「きのう」「きょう」「あした」の三匹の「たぬき」を作ってもらうこと。もう一つはライトボックスの上で、図形を並べて遊ぶための遊具です。

「たぬき」は「今夜はここだよ!」と教えてくれるためのものですが、そういうものを作ってほしいというと、わかった!こうするといいよ!と張り切って作り方を話し出します。「画用紙にたぬきを描いて、切って、周りをセロテープで貼って・・・」。「そうそう。じゃあ、テーブルを用意しておくから準備して」というと、早速、クレヨンと画用紙をクラスへ取りに行きます。

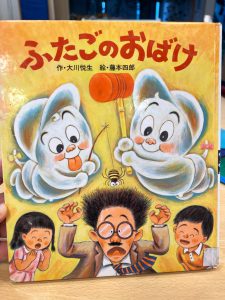

絵本「つきよ」に出てくるたぬきをモデルに描きます。できた絵は、透明な名前ケースに入れて手すりに結びつけて、ずらせるようにしました。

百均で買った色セロファンを、ハサミで四角や三角の形に切り、ラミネートをします。ヒラヒラして柔らかく、手につきやすいセロファンをハサミで切るのは難しいのですが、私がマジックで引いた線に沿って切り抜いてくれました。ラミネートをかけるところを見たのは初めてらしく、触っていい場所を確認したり「出てきた!」「あったかい」など気づいたことを色々話してくれます。

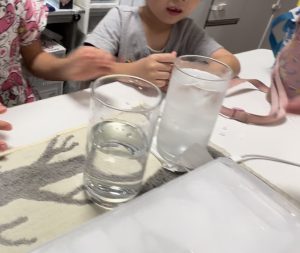

赤、青、黄、緑の4種類の四角、三角ができました。すかしてみると「おもしろい」「ねえ、みてみて。赤いよ」と、その色で見える景色を眺めています。机の上に乗せて見るのと、明るい場所にすかしてみるのとの違いなどを、色々と気づいてくれたら。ライトボックスは7月の納涼会でも使ったので覚えているらしく、明るさを変えたり、できた図形を並べてみたりしました。早速、重なったところの色が変わることをしばらく楽しんでいました。

この教材作りは、3人ぐらいでやるのがいい。光遊びの遊具は、すでに同じようなものが市販されているのですが、それを「使って遊ぶ」に留めず、あえて「作ってみる」ことで、それが出来上がるまでに、予想しなかった仕組みに気づいたり、難しいことに出合ったり、どうやったらできるかを考えたりする機会になります。子どもたちもそこが面白いようです。