12月になると、当園には毎日サンタクロースからの手紙が届きます。アドベントカレンダーは靴下でできていて、そこに入っている手紙に色々なことが書かれています。

今日は「クリスマスツリーに飾るものを届けておいたぞ」などのメッセージが書かれています。プレゼントは、いつの間にか事務所に届いていることが多く、靴下の中に手紙が届くと、プレゼントも届くようです。サンタクロースの不思議な力です。

2022/12/06

12月になると、当園には毎日サンタクロースからの手紙が届きます。アドベントカレンダーは靴下でできていて、そこに入っている手紙に色々なことが書かれています。

今日は「クリスマスツリーに飾るものを届けておいたぞ」などのメッセージが書かれています。プレゼントは、いつの間にか事務所に届いていることが多く、靴下の中に手紙が届くと、プレゼントも届くようです。サンタクロースの不思議な力です。

2022/12/04

夕暮れの和泉公園前。「おつかれさま〜、またあした」。さようなら、と手を振りながら、別れを惜しむ気持ちが、ちょっと私の心を湿らせる。こんな感傷はいつ以来だろう。映画の自主上映会が先ほど無事に終わりました。保護者の方々と一緒に作り上げた上映会。手伝ってくださった方にはありがとうございました。またそうしたくてもできない方も多くいらしたはず。そうした方々の気持ちも忘れないようにしたいと思っています。

新しい出会いは、そこに新しい道が見えてくるようにも思えます。映画「こどもかいぎ」を観おわった方々と、話し合いもでき、その思いに触れることができました。それぞれに大切にしていることがあって、ハッとさせられることがあります。映画に登場したクラッキー園長とカッキー先生、ユミコ先生によるアフタートークができました。それはまるで映画を使った保育の振り返りのような時間でもありました。

映画の力も大きいのですが、見終わった後も、何かもっと知りたい、分かち合いたいという気持ちからなのか、ほとんどの方が会場を離れることなく、それに参加してくださったことも励みになりました。会場からの質問もいただき、ミニ「おとなかいぎ」のようになりました。いただいたアンケート用紙の感想の中にも「おとなかいぎ、忘れていました」というものもありました。私たち大人がもっと話し合いというものの場を作っていくことに慣れていくのも必要なのかもしれません。

会場には他の保育園の先生や、地域で交流活動をされている団体の方との繋がりもできました。明日につながる道がここにあるよね、そんな手応えを感じることのできる上映会になった気がしました。

2022/12/02

お弁当を用意してもらって公園へ出かけた様子は、ホームページのクラスブログを見ていただくとして、保育園の昼食は「おでん」でした。給食という言葉は制度の説明としては使っても、生活を大事にしている語りの中では、朝食、昼食、夕食という言い方にしています。それなので、献立表の名前も「ごぜんのおやつ」「ちゅうしょく」「ごごのおやつ」としています。よく食事の意味を説明するときに、おやつというとお菓子のイメージを持たれてしまうと誤解されるので、おやつではなく「間食」という言い方をする時もあるのですが、それもまた、日常的に使う言葉とは違うので、子どもたちにも「おやつの時間だね」「お昼ごはんはなんだろう」「わあ、おでんだって」というように使っています。

園長の役割の中に検食というのがあって、子どもたちが食べる前に事前に試食しています。そしてそれぞれの味や量、彩度(新鮮さ)や色合いなどもチェックしてコメントを書くのですが、保育園の「給食」は美味しいのです。そして外食の味が濃くて塩っぱくて、食べたくなくなります。薄味というよりも、食材の味を味わうこと、そこに苦心してもらっているからです。今日のおでんの味も出汁がよくきいて、それでさっぱりしています。おでんはおかずになりにくいので、白ごはんではなく、ちゃんと茶めしになっていて、その辺りも心憎いのです。

出汁などに使う調味料は、すべてナチュラルハーモニーからのものなので、私が知る限り最も安心・安全な食材です。

本当は保護者の皆さんにも食べてもらいたいぐらい、美味しいのですが、どうにかそんな機会も作ってみたいものです。例の保育参加体験のときは、試食してもらおうと思います。毎日献立に悩んでいるみなさんにとって、保育園のメニューと味を活用していただけたら、うちの栄養士さんたちも嬉しいと思います。

2022/12/01

その道の前を通るたびに「おはよう〜」と声をかけてくださるボタン屋さん「岡昌裏地ボタン店」の店主。保育園に面した通り「柳原通り」にずらりと並んでいた「看板建築」は、今はこの店と「海老原商店」の2軒のみになってしまった。なぜかこの二つの持ち主の方二人とは、よく話をする間柄になっています。

郵便を出しにポストまでいく途中で立ち寄り、イベントのフライヤーをお渡しし、映画「こどもかいぎ」のことをお話しすると、12月4日に来てくださることになりました。「お〜、そうかい。平日はダメだけど、日曜日なら行こうか」と。普段から歩いた方がいいと医師に言われているそうで、いずみパークサイドプラザまでのいい運動になるね、と。受付の方は、顔パスVIP待遇でお願いします。

もう一つの看板建築「海老原商店」では、ちょうど「たにじゅん」こと谷川潤さんが個展を開いているので、ブラリと立ち寄り、フライヤーをおいてもらいました。彼は二つの顔を持っていて、一つはアーティストであり、学生に美術を教えている立場でもあります。学校教育のことやアートのことを語り合うと、あっという間に時間が経ってしまいます。「土曜日にたくさんくると思うんで、そこに置いておいてください」と、フライヤーを置かせてもらいました。

この海老原商店の店主の海老原さんは、すでにこの映画はご覧になっているので、鍼灸の店舗で彼のお父さんに会ってお話ししてきました。世代的には私の上司の藤森先生と同じ歳ぐらい。ここのお店とのつながりも楽しみです。

この通りに並ぶお店の方々とは顔馴染みなので、保育園の隣の「あつみ薬局」さんは、映画のことを話すと「そうだったんですね〜」とびっくりされていました。地下に降りる「ヤマハ教室」の方も「いい子たちがきてますよ」って、映画の宣伝に協力的。いつでも遊びに来てくださいね、と、笑顔で歓迎してくださいます。絵本の読み聞かせしてくださっている福田さんは「いきたかったけど、ちょうど旅行で、ごめんなさいね」と、逆にカボスの差し入れをいただきました。ありがとうございます。

向かいのタウンハウジングさんも、興味深げに「かしこまりました」と、どこまでも紳士的。最近改装したカメラ屋さんも「クラッキーがくるんですね」と横の店員さんが、その意味を理解してサプライズ!な顔。ちょっと嬉しい。そのビルの2階の「ステーキマックス」さんは「へえ、そう? いいよいいよ 置いといて」と、忙しい中でも扉のすぐ右隣のラックに並べてくださいました。ついでにその上の3階はマッサージの「てもみん」さん。ときどき通っていたところなので、顔見知り。マッサージの手を止めず奥から静かに・・「そこに、どうぞ〜」と声をひそめてOKマーク頂戴!

そのほか、川を渡って和泉橋出張所や万世橋の交差点にある千代田区社協の「アキバ分室」でも「ひろばで宣伝しておいますね〜」。社会福祉協議会が70周年になることを記念して絵本を作ったとのことで、頂いてきました。

2022/11/30

(園だより12月号 巻頭言より)

私は保育を見るときに子どもの意図に着目してみるようにしています。子どもが何をしているのかを漠然と眺めるのではなくて、どうしたいのか、何をしようとしているのか、子どもの動機や意図、思い浮かべていることを想像しながらみるようにしています。特に見学者に保育を説明するときや、養成校の授業としてライブで説明する時も、同じようにします。そして、そこで起きていることに、ハッとさせられることがあります。

昨日29日、見学者と一緒に3階で観察ゾーンを見ていたときにも、子どもの面白い動きに出合いました。当園には今は観察ゾーンに「ピーステーブル」と呼んでいる対話空間があるのですが、そのテーブルには「感情パネル」が掲げてあります。たのしい、うれしい、かなしい、おこっている、こまっている・・などの言葉とイラストの表情が描いてあります。その子は3歳児クラスの女子(満3歳)Mさんで、そのパネルを奥の運動ゾーンへ持って行ったのです。

私は「あれ、どうしたんだろう?」と気づいたのですが、その子はすぐにまた、パネルを持って帰ってきた元の場所に戻したのです。見学者に「いまあの子が面白い動きをしたので、どうしてあんなことをしたのか、聞いてみませんか」といい、しばらくして確かめました。すると「◯◯ちゃんと○○ちゃんがけんかになったから」と言うのです。私は感動して、このエピソードは必ず担任に伝えよう、と思ったのです。さて、けんかとパネルとどんな関係があるのでしょう?

Mさんはけんかの仲裁をしたかったのですが、その方法はピーステーブルの空間をけんかが起きている運動ゾーンに作ろうとしたようなのです。この空間はテーブルと椅子が2脚置いてあるだけのもの。ただそこでは「相手の言葉をよく聞くこと。自分の思いや考えを伝えること」ができる場所のことです。そこには感情パネルが置いてあり「いまの自分の気持ちはどれ?」と、自己認識を促すようになているのです。私たちは子ども同士の関係の中で何かの<トラブル=という言葉は私たちはあまり使いませんが>になったとき、それぞれの思いや考えを伝え合うことを保証してあげます。

大人が「◯◯ちゃんが先にやったのね、それはダメでしょ、謝りなさい、ごねんねは?」などと裁判官のように白黒つけたり、一方に謝らせたりはしません。大抵はそこに至る経緯があって、その思いが積もり重なっていたりするからです(その様子は映画「こどもかいぎ」の中でも描写されていますので、ぜひご覧ください。当園の保護者の方々の協力のもとに12月4日に秋葉原で自主上映します)大人はもっと子ども同士の関わり合いの力を信じてあげてほしいと思います。自分達でできることは、大人が思う以上にあるものだからです。

2022/11/29

これからの新しい学校のありかたを考えていると、どうしても必要なものが、いろいろ見えてきます。保育園も同じことが言える要素があります。それは人が集まって何かすることと関係します。保育園では保護者がお迎えに来ると時々「まだ帰りたくない」という子が大人を困らせることがあります。「だって、まだ遊びたいんだもん」と言って、泣いてしまうこともあります。そんなとき、お家でできる遊びを想像してもらって「そうだ、あれをしよう!」と見通しを持ってもらうようなことをすることもあります。今日は年少と年長の男の子二人が、2歳児クラスのソファで「だってYちゃんとやっていたんだから」と、それまでやっていた遊びを続けたいのだ、といいます。保育園では友達と会えるし、一緒に何かができます。確かにそれは家庭ではできないものです。

そのとき思い出しました。きのくに子ども村学園が行った小中学校でのアンケート調査です。楽しいことは学校のプロジェクト(授業に相当するもの)で、友達に会えるということを大きく上回っていました。それはいいことなのですが、友達に会えることも、とても重要なことで、大抵の学校でもきっとその要素が大きいでしょう。しかし、ただ会えるなら家庭でも地域でも、それこそゲームセンターでもいいでしょう。やはり学校でしかできない学びに最も「行きたい」という理由がなければ、存在意義はありません。

そういえば映画「こどもかいぎ」の中で「ともだち」ってなんだろう、というテーマを話し合う場面で、ジュンくんは、友達というのはお互いのお家に遊びに行ったりすることだ、というシーンが出てきます。仲良しというのは、ただそこに一緒にいることではない、それ以上の大事なものがあることを物語っています。

学校の存在意義を考えるとき、子どもが個別に黙々と与えられた課題を考えて解く(例えば問題集を解く)学ぶことなら、家庭でも塾でも地域でもできてしまうでしょう。そこに「指導」が必要ならリモートでできます。しかし教え合ったり、他の人の考えを知ったり、自分の考えを話すためにまとめたり、通じるように言葉や表現を工夫したりすることは、リモートでもできなくはありませんが、その場でのその都度、変化する状況に応じた対応には限界があります。

さらに身体的な接触を中心とした人と人の関わりやコミュニケーション、協働して物を作り上げたり、ある活動を作り上げるために話し合ったり、そこで生じた事柄について、その場で考えや意見を述べあってアイデアを出し合ったり、あるいは考えが異なる場合に調整したり合意を作りげたりすることは、同じ場所を共にしなければできにくいことが多いでしょう。

さらに、それぞれの子どもの学びが、個別最適になっているかどうかの専門的ガイダンスの役割は、専門性が必要ですから、その役割も<学校>に必要です。その<かけがえのない子ども>のことと、<すごい世界>への橋渡し役は、大切な学校の使命でしょう。

そのような機能というか役割を果たすために、今でも変えてみる必要があるのは、幼稚園でも保育園でも、子ども同士の多様な関わりや対話、そうした「協同性」というものの充実であり、その一方で、大人が自らの営み(子どもの育ちと自らの保育)を振り返り、それと同時に世界が驚嘆に値するものに満ちているという予感に導かれた学びへの歩みを止めないことではないでしょうか。

過去の人間の生き方に学ぶとしたら、子どもたちにだけ学びを求めることではなく、大人自らもその学びを作り出していくことが幸せな生き方になるのではないかと、思います。今日29日は午前中に区内の保育園の方が二人、夕方には入園先を選んでいるご夫婦がいらっしゃいました。子どもの様子、先生の様子を見てもらいながら解説していて、そんなことを思い浮かべていたのでした。

2022/11/28

けさ出勤するといい香りがします。なんだろう?と2階に向かうとバターで何かを炒めている香りです。子ども用キッチンの電磁調理器を使って、3つのパンで野菜を炒めていたのは、全日空ホテルのシェフ江口さん。実は今日28日、ちょっと変わった<食育活動>の準備をしてくれていたのです。

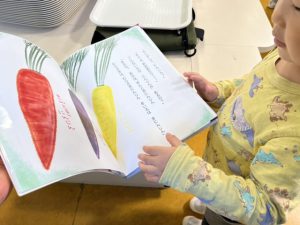

どんなものかというと、子どもがディップ状になった野菜ペーストをパンに塗って食べてもらうのですが、子どもは最初それが何かわかりません。うすうす「食べられるもの」だとはわかったようですが、どんなものでできているのかわからないところから、その活動は始まりました。

赤、黄緑、紫の3種類のパテをスプーンで好きなように塗って、いわば<遊ぶ>のです。ただ子どもたちも、パンに塗っているし、美味しそうな匂いがするので、絵の具のようなものだとは思っていなようです。「これ(黄色い方)はとうもろこしで、これ(橙色)はかぼちゃ、こっち(紫)はにんじん、じゃない?」などと言い合っています。

実際に食べてみると「う〜ん! おいしい!」と、食べ始めます。

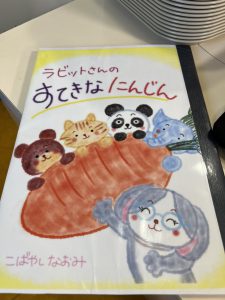

このような状態の食べ物が普段は苦手そうな子も「おいしい」と言って食べています。それを見ていて私はおもしろいなあ、と思いました。そして手作り絵本で種明かしがされます。実はどの色のディップも「にんじん」だったのです。

私も朝いい香りがしている時に、これ何?って聞いたのですが、どれもにんじんだと聞いてびっくりしました。子どもたちは、パンに塗って、混ざて食べたので、それぞれの味はよくわからなかったはずですが、子どもたちもまさか、これがにんじんとは思わなかったようです。

こんな活動をしてみたのは、ちょっと理由があります。子どもが何かを体験するとき、その「出合い方」次第で、体験の質が大きく変わることがあります。それは食べ物もそう。子どもが環境とかかわると言っても、その環境から受ける刺激が、その子どもに合っておらず、選べない、という場面が生じます。

それは絵の具との出合い方でも感じてきました。描くための道具として絵の具と出合ってしまうと、その多様な可能性が狭まってしまうのです。絵を上手に描くための手段としての絵の具の上手な使い方、みたいになってしまうと、私などは「色との出会い方が残念」と思ってしまいます。

子どもによっては、音に敏感であったり、匂いに敏感だったり、大きすぎる空間だったり、食べ物の味や食感が合わないこともあります。肌に触られることを嫌がることだってあります。それは、大多数の人と違うからこそ、大切にされなければならない見事な個性です。私の知り合いに、生のりんごは食べられない女性がいます。でも、りんごジャムや焼きりんごは食べることができます。

ちょっと話が広がりすぎるかもしれませんが、この味がこんな味だと区別することは、その味との出会い方、状況によっても変わってくるのではないでしょうか。例えていうと、大人がセンスの良い服や部屋やデザインを好むように、味覚にも、その差異に敏感であることもありそうなのです。

私たちは青を青と思っていますから、誰でもそう見えていると思い込んでいますが、実は実際に見えている色合いは自分しかわからず、他人が同じように見えているとは限りません。ことばの音の文節を学ぶことで、母語(たとえば日本語)を獲得していくのと同じように、私たちは世界に任意の境界線を引くことで、何かを理解しているのです。昆虫や動物はそれぞれの線の引き方で世界を理解しているように、私たちもそういことがあるんじゃない? と思う次第。

この場合は、これもにんじん? という発見から多様な「にんじん」というものと出合い、そうでないものとが区別されたのです。こんなことを繰り返していく味覚体験は、きっと私が目指している、食べ物そのものを、もっとよく「味わう」という行為を深めていくことになるはずなのです。そして愛着を感じたり、そのものへのリスペクトが生まれながら、おいしい、という字には「美」が入っていることを、「美味しい」と書くことに納得していくのではないでしょうか。

味にもアート的に「美味しい」と感じる世界がありそうです。今日はその第一回目でした。

2022/11/27

子どもが望んでいることを、正当なもの、と捉え直すにはどう考えたらいいんだろう? ただのわがままだったり、いたずらだったりするように見えることや、駄々をこねて、大人の言うことを聞かないように見える時に、私たちはどんな姿勢で子育てに向かうといいんだろう? さらに、その場に直面したときに他者の視線も感じながら、どうやったら周りの人にも理解してもらえるだろう?そんなことを考えながら、自分の子どもの子育てをしてきたように思い出します。でも今は仕事として、専門職としてはっきり言えるようになりました。子どもの自己主張にはいくつかの正当な理由があると言うことを。

私が保育士の資格を取るために勉強していた頃、言葉の使い方次第で、こんなにも意味が変わってくるんだ、と驚いたことを思い出します。それはジャーシルド(Jersild A.T)の「自発的使用の原理」の説明を読んだ時です。これは発達の一般的原理の一つ(矢野喜夫)で、「自生的動機付け」の原理とも言われます(「発達心理学辞典」ミネルヴァ書房 監修は岡本夏木他)。子どもがはいはいを始めたら、欲しいものをとりたいわけでもないけど、自発的にはおうとします。立つようになってきたら、すぐに尻もちをついてでも、それを繰り返したがります。歩行が確立していく頃には、なぜかわざわざ坂道を登ろうしたり、すべり台を下から這い上がることをしたがったりします。散歩をしていても、狭い花壇の縁や、土手の上り坂の方を歩きたがったりします。

そういったことを選びたがるのは、どうしてだろう?と思っていたので、その説明として、そうか!そうなんだ!と納得したのが、この「自発的使用の原理」の説明でした。 それをやりたがるのは、その力を使おうとしているからだ、力は使わないと伸びないんだ、と理解できたのです。何かが育つ、伸びる、できるようになる、という発達は、その能力を繰り返し使って初めて身に付く、と言い換えてもいいでしょう。能力は使用して初めて本当の能力になる、と言うことです。使っていくうちに発達が遂げられて、その欲求は満たされて、次の段階へ進んでいくのです。

そこから子どもの体験には、必ず意味がある、と思えるようになり、しかも自発的にその行為を示すときは、今ちょうどその力を使いたがっている力が伸びようとしている時期なんだ、と受け止めればいいとわかったのです。それをすることで発達する、発達したがっているから使いたい、体験したがっている、そう言うふうにみてあげれば、子どものやりたがることには発達の欲求が現れており、それを叶えてあげることが、つまり体験させてあげることで、その力を行使し、自分のものにしていこう、環境から自分に取り入れようとしているのだ、というふうに私の理解がつながっていったのです。

そう一旦、思えてくると、子どもが駄々をこねたり、泣いて何かを主張したり、大人を困らせたりするとき、基本的にはそうか、それをしたがっているニードがそこにあるんだね、それをやることがあなたの発達に必要な体験になっているのね、と受け止めることができるようになって、それを探したいぐらいになっていきました。

そして、社会的に認められない行為なら、代わりに「こっちならどう?」という、適応行動になる体験の選択肢を用意していくといいのだ、と考えがつながっていくのです。環境構成です。一方で、欲求が満たされるのですから、情緒は安定します。養護です。こうして養護と教育は一体であると言うことが、私にはすんなりと理解できたのです。

理解がつながって矛盾がなくなる理解というのは、精神衛生上も望ましいし、過不足感のない理解は、誰にでもいつでも説明できます。そして自分の中に、新しい疑問点が湧いてくるのです。適応するって、どういうことだ?と。社会的に認められていることは、誰がそれをどう認めているんだ?ということを調べたくなるのです。ルソーが社会契約論を考えたように。シュタイナーが社会有機体三層構造を考えていくように。

私には大人が「正当性を主張する=これが正しいという」ときに、その正当性は本当に「正統的」なものなのか?という疑問になっていきました。保育を文化的実践として捉えたら、正統なものかどうかを、大人は常に更新し続けていく学びを止めてはならないんじゃなか、文化的な実践に周辺的に参加するといっても、その参加していい社会や学校なのか? そういう、とても大きな問題にぶつかっていくことになっていったのでした。それは発達心理学では「障壁発生の原理」ということを読んで、自己流の拡大解釈をして、面白がっていたのでした。

そして民主主義の原理や自由とな何か、という問いにつながって行かざるをえず、それを支えるのはコミュニティのあり方が問われ、人間関係づくりのプロセスが問われ、というように戻ってきます。そして最後は人類の進化の正統性にまで辿り着くのです。私が何か話すと、人類は〜ってなっちゃうね、と保護者の方と笑ってしまったことを思い出します。子育ての相談を受けているのに、人間はね、なんて言われたら困りますよね。

2022/11/26

2022/11/25

年長のAさんは赤ちゃんが大好きで、入園見学の方が赤ちゃんを抱っこしていると「かわいい〜!」「わたし、Aっていうの。なまえなんていうの?」と聞きたがります。その子を知りたいから名前を聞く。自然な学びです。お母さんも、子どもたちのそんな姿に接して「◯◯よ、よろしくね」などと教えてくれます。

Aさんの他に年中のHさんやUさんも、小さい子のお世話や教えてあげることが大好きで、いろんなことをしてあげています。その子が望んでいることを、望んでいるタイミングでやってあげたり、手伝ったりできるようになっていきます。相手が望んでいるタイミングでそれができるように援助することを、私は「啐啄同時」という言葉で説明することがよくあります。鳥のひなが卵から孵(かえ)ろうとするときに、親鳥が殻を啄(つつ)いて、外に出やすくしてあげるのです。強く啄きすぎるとひなが傷ついてしまうので、そのタイミングと塩梅が大切なのです。

そのコツを、赤ちゃんの様子を見ながら、年上の幼児が学んでいきます。援助内容も教え方もセットで子どもが学ぶのです。こうやって人との関わり方や援助の仕方、また身につけるべき教える内容を子どもが身につけていきます。そこには大人のモデルがあるので、それを真似しながら、援助の仕方を身につけていきます。

このように大人がやっている子ども主体の保育を、子どもが模倣しながら、同じことができるようになっていく営みを、その保育への参加と捉える考え方があります。私たち大人も、どんな教育や保育が望ましいのかを日々、学びながら正統的な保育のあり方はなんだろう?と話し合いながら、実践しています。この営みも文化的実践と言えます。子どももそれを見習いながら文化的実践者に育っていくので、そのことを学習論の一つの見方として「正統的周辺参加」という言い方をすることがあり、私は新聞記者時代にこの考え方をもとに実践している学校の授業を連載したことがります。その連載の指南役は当時東大にいらした佐伯胖さんでした。

その正統な文化実践の中には、その地域や時代の文化を身につけていくというプロセスがどうしても必要になるのですが、その中には「きまり」とか「ルール」つまり社会規範というものも含まれてきます。そこで例の自由と責任というテーマが出てきます。協同性のテーマなってきます。

そのとき私が思い出すのは、藤森師匠(私の上司であり恩師)が教えてくださったこんな話です。「子どもに自由とルールを教えるときは、こういうとわかりやすいよ」と。こんなふうにお話すれば、2歳児クラスの子どもたちぐらいになると、自由の意味がわかってくるのです。

大人「大きくなったらね、自動車を運転してどこにでも自由にいくことができるんだよ、いいでしょう」

子ども「うん」

大人「でも守らないといけないことがあるんだよ。なんだと思う?」

子ども「・・・?」

大人「それはね、信号を守ること。青は走っていいけど赤は止まれ。信号を守るからみんな自由に車に乗れるんだよ。わかった?」

子ども「うん」

ここには、学習論でいう「教示的伝達的顕示」(いいかい、やるよ、ほらね、式の「わかってないけどわかった気にさせる落とし穴))もあるので、この語り方には注意も必要なのですが。まあ、それはともかく、わかりやすい対比での教えになっているのです。

私たちは学び合いと教え合いを繰り返し、ある方向へ歩んでいます。その歩み方は、それぞれであっていい。そして社会の方も変えていっていいのです。両方の営みを変えていくことをどうしたらいいのか。そこに今私は挑戦しています。