例えば、いわゆるヒーローものには、正義の味方や悪者役を演じ合うロールプレイになることが多いので、自由遊びの「条件」に当てはまるようです。女子なら「お姫様もの」が該当します。

2019/08/07

例えば、いわゆるヒーローものには、正義の味方や悪者役を演じ合うロールプレイになることが多いので、自由遊びの「条件」に当てはまるようです。女子なら「お姫様もの」が該当します。

2019/08/05

人は心が解放されると嬉しいと感じます。精神性の自由は、人間性の根幹だからです。空想の羽を伸ばし、自由な発想で自分らしく生きる時間を満喫出来ること。これこそ人権の核心です。だから現代の憲法もその自由を保障します。日本国憲法も同じです。国家は個人の心を縛ってはならないのです。それが「基本的人権の尊重」の意味です。

2019/08/04

2019/08/02

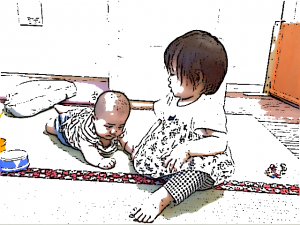

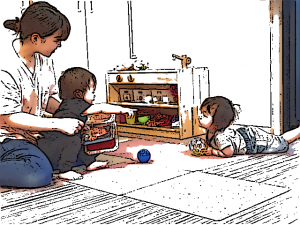

にこにこ組は今日、保育が終わってから模様替えをしました。ちょうど4ヶ月経ったところで、子どもたちが今求めている「空間」へ再構成しました。

2019/07/30

毎日の「世界の広がり」は、気づけないほど、ちょっとずつです。そのちょっとずつの変化を、園のクラスブログが紹介しています。とても面白いです。

2019/07/29

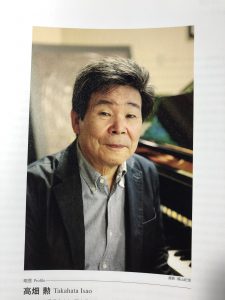

私にとても大切な宝物ができました。

皆さんから頂いたアンケートの「言葉」です。毎日忙しく働いていらっしゃるにも関わらず、園からのアンケートに心を込めてご返事をくださり、本当に感謝です。一枚一枚にお子さんへの愛情を感じながら、そこに込めて頂いた思いをこぼさず受け止めようと、熟読しました。また職員全員で回覧して読み込みました。

実は、うちの法人はあまりアンケートを取りません。なぜかというと「家族でアンケートなんか取らないでしょ」ということです。満足度調査などのアンケートを取ることは、人間関係を消費社会の役割を演じる関係に位置づけてしまう力が働きます。サービスを提供する人とそれを享受する人という関係です。しかし保育コミュニティの形成は、その次元を超えていく必要があるのです。本当に伝えたいことや大切にしていることは、一緒に生活していると、いい意味で以心伝心、いいも悪いもわかり合うことになるからです。夏目漱石ではありませんが、言いたいことも言っても角が立たない、情に流されることもない、でもそういう信頼関係というか、家族のようなありようが、現代社会には必要なのです。お互いに性格やタイプがわかり合うまでは、コミュニケーションを潤滑にするためにも、メッセージ性の強いアンケートを取らせていただきました。そうはいっても改善すべきことは改善するPDCAはしっかり回します。

とても嬉しい言葉をたくさんいただきましたが、その中で、こんな一文と出会いました。

「担任の先生はもちろんですが、全ての先生が子どものことをよく把握して下さって安心しております。お友達を含めて大きな一つの家族のようだと感じております。保育園生活が始まってから子どもの目覚ましい成長を目の当たりにし、先生方と共に子育てしていけることが、私自身の仕事を続けていくモチベーションになっております」

現代社会は核家族や三歳児神話にみられるように、人類史上、過去にやったことのない子育てスタイルに追い込まれています。生物学的な親だけが子育てを担うということは、一度も経験したことがありません。いわば壮大な子育て実験が行われていて、その中で保育園がそれぞれの家庭の「第二の家族」「大きなお家」の役割を期待されています。それは託児という商業的サービスの延長にあるものではなく、人と人が信頼し合うことの延長にあります。

そのためのアンケートです。心を通わせる手段としてのアンケート。ですから、私どもへ伝えたい、こうであってほしい、でも直接的に言うとトゲが立つしという配慮を感じる文面もありました。ありがたく、また心して行間を受け止めさせていただきました。

私ども保育園に与えられた資源(予算と人材)の中で、できる限りのことに挑戦しますので今後も楽しい園生活の創造にお力をお貸しくださいますようお願いします。(園だより8月号より)

2019/07/12

子どもといると人生が豊かになります。どの子からも、それぞれ「何が大事か」ということを感じさせてくれるからです。面白いことに、今日はいろんな「指」で、それを伝えてくれました。

2019/07/07

2019/06/27

そこで改めて考えておきたいのは、子どもたちだけが家庭での生活と、保育園での生活の両方を経験しているということです。2つの生活経験が24時間の1日の中でミックスされます。その両方を経験しているのは子どもたちだけなので、子ども自身の力だけではコントロールできない、伸び代の大きな生活力というものがあって、親御さんや私たち園の職員が、バランスをとっていってあげることが必要です。

2019/06/19

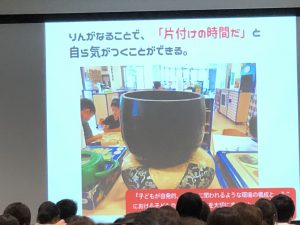

■見通しをもつ姿がたくさん