本日の睡眠講座「赤ちゃんねんねのコツ」にご参加いただき、ありがとうございました。次回以降の内容の改善のためにアンケートにご協力いただけると嬉しいです。

以下のURLからGoogleフォームでご回答ください。

https://forms.gle/WWFcLJzaxBsUeDKP9

2024/02/20

本日の睡眠講座「赤ちゃんねんねのコツ」にご参加いただき、ありがとうございました。次回以降の内容の改善のためにアンケートにご協力いただけると嬉しいです。

以下のURLからGoogleフォームでご回答ください。

https://forms.gle/WWFcLJzaxBsUeDKP9

2024/02/10

本日の睡眠講座「赤ちゃんねんねのコツ」にご参加いただき、ありがとうございました。次回以降の内容の改善のためにアンケートにご協力いただけると嬉しいです。

以下のURLからGoogleフォームでご回答ください。

2024/01/21

・・・あなたは子どもの睡眠を守るために 何ができるのか?【乳幼児編】

1月21日(日)こんなテーマのワークショップに参加してきました。主催は「社会と共に子どもの睡眠を守る会」ですが、登園の園医さんの「瀬川記念小児神経学クリニック」の星野恭子先生たちがつくった団体「子どもの早起きを進める会」から名称が昨年、変わりました。

当日までに事前に研修用の動画を視聴してから参加しました。事前学習(オンデマンド講座)は「『ねんねナビ』で知った今の乳・幼児の睡眠」 。講師は:大阪大学大学院連合小児発達学研究科 特任教授 谷池 雅子先生。

ねんねナビは、赤ちゃんに望ましい睡眠習慣が身につくように、生成AI技術も駆使して親にアドバイスするナビゲーションソフトです。実証実験でともて良い成果がでていました。日本は正しい睡眠知識の普及が不十分で、睡眠衛生指導ができる方が少ない中、このような新しい仕組みが活躍する領域はたくさんありそうです。

ワークショップに参加して思うのは「日本はまだまだ乳児の睡眠が軽ろんじられている」ということでした。多くの子どもたちが睡眠不足の状態にあるのです。保育園で午睡はせいぜい1時間ぐらいでしたが、今は夜の睡眠時間が足りていないので、それを補うかのように時間が長くなっています。

驚いたのは昭和初期の日本の子どもたちは、夕方5時ごろには夕食をとり、7時ごろには寝ていました。8時では「遅い」という感覚が、その頃までは普通だったのです。今のようにラジオもテレビもありませんし、夜は今のように夜更かしを促すような物も少なかったのでしょう。

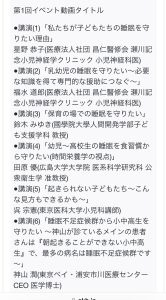

今回は第二回目でしたが、昨年の第一回の動画タイトルを以下に、ご紹介しておきます。

睡眠負債は大人だけの問題ではなく、子どもに皺寄せがいっています。これをどうやって少しでも改善していくか。新たな気持ちで、できるところから取り組もうと思ったのでした。

2023/10/23

睡眠講座「赤ちゃんのねんね講座」の日程変更です。

11月25日(土)は、1週間前倒しの18日(土)に変更します。

2023/10/18

今日は千代田区社会福祉協議会アキバ分室で、永持伸子さんの睡眠講座「赤ちゃんねんね」を開きました。分室のひろばにいらしていた乳児の親子5〜6組の方と、ズームで参加されている方が受講されました。内容はいつもと同じです。

季節の変わり目は、体調不良になりがちですが、喉にくる感染症も流行っているみたいです。今日は子どもの健康診断があったのですが、保健からは以下のような注意を促しました。ここにも再掲します。

「気温が下がり、乾燥を好むウイルスも多くなりますので、沢山からだを動かし毎日を楽しく過ごす、早起き早寝・バランスの良い食事を食べる等、免疫力を高める生活を心掛けてください。また今年はインフルエンザの流行が早いようですので、予防接種を早めに受けられるようお勧めします」

来週は土曜日28日に「親子運動遊びの会」があります。元気に親子で参加して楽しめるように体調を良くしていきましょう。

2023/10/04

保育園の方はお馴染みの睡眠講座ですが、来たる10月18日(水)午前10時30分から

千代田区社会福祉協議会のアキバ分室で、公開講座をします。

会場での参加や、ZOOMでの参加もできます。

20231018 睡眠講座「赤ちゃんぐっすりねんねのコツ」

2023/09/22

令和5年度の睡眠講座

下半期の日程が少し変更になっています。

11月はいずれも土曜日になりました。

いずれも午前10時から11時までの1時間。無料

全てリモート(ZOOM)で参加できます。

参加されたい方は、以下までメールをください。

招待メールを送ります。

| 1 | 5月12日 | 金 |

| 2 | 5月26日 | 金 |

| 3 | 6月9日 | 金 |

| 4 | 6月23日 | 金 |

| 5 | 7月21日 | 金 |

| 6 | 8月22日 | 火 |

| 7 | 9月15日 | 土 |

| 8 | 9月30日 | 土 |

| 9 | 10月10日 | 火 |

| 10 | 10月27日 | 金 |

| 11 | 11月11日 | 土 |

| 12 | 11月18日 | 土 |

| 13 | 12月12日 | 火 |

| 14 | 1月12日 | 金 |

| 15 | 1月23日 | 火 |

| 16 | 2月9日 | 金 |

| 17 | 2月20日 | 火 |

| 18 | 3月8日 | 金 |

2023/04/21

令和5年度の睡眠講座の日程が決まりました。

9月12日は15日に変更になりました。

いずれも午前10時から11時までの1時間。無料

全てリモート(ZOOM)で参加できます。

参加されたい方は、以下までメールをください。

招待メールを送ります。

| 1 | 5月12日 | 金 |

| 2 | 5月26日 | 金 |

| 3 | 6月9日 | 金 |

| 4 | 6月23日 | 金 |

| 5 | 7月21日 | 金 |

| 6 | 8月22日 | 火 |

| 7 | 9月15日 | 土 |

| 8 | 9月30日 | 土 |

| 9 | 10月10日 | 火 |

| 10 | 10月27日 | 金 |

| 11 | 11月10日 | 金 |

| 12 | 11月25日 | 土 |

| 13 | 12月12日 | 火 |

| 14 | 1月12日 | 金 |

| 15 | 1月23日 | 火 |

| 16 | 2月9日 | 金 |

| 17 | 2月20日 | 火 |

| 18 | 3月8日 | 金 |

2023/03/06

第19回 睡眠講座 赤ちゃんのねんね講座 3月7日(火)

10時〜11時

https://us02web.zoom.us/j/87448956452?pwd=OCtCOURqeSs0YVhQOVBTbE5oNFpCQT09

ミーティングID: 874 4895 6452

パスコード: 184062

2023/02/24

最近、急激に変わった環境(夜も電気がついて明るく、テレビやスマホで、寝る直前まで光を浴び続けている生活など)に、私たちの睡眠サイクルの異変を含む生活リズムに変調をきたし、子どもたちの心身に大きな影響を与えているようです。オキシトシン、セレトニン、メラトニンなどホルモンの産生バランスも崩れて、午前中に元気よく遊びに入れない状態になりやすくなります。遊び込めないですぐに空きてしまう、理由もなく機嫌が悪い、ちょっとしたことでイライラしてしまう、午前中にぼーっとしてやる気が出ない、夜ふかしになってしまう。そうした傾向は、生まれた後の経験の結果かもしれません。そうした傾向は、毎日の生活習慣を変えることで、軽減される結果が明らかになっていることなので、私たちはそこを警戒しています。

そんな話はどこかで聞いたことはある、でも現実はそうも行かないから、あまり大したことはないだろう、という大人の意識が、子どもたちの心身に悪影響を与えているかもしれません。「その危機感の希薄さがとても気になります」というのが、当園の園医さん「瀬川小児神経学クリニック」の院長、星野恭子先生です。

http://www.hayaoki.jp/index.cfm

星野先生は「子どもの早起きをすすめる会」の代表でもあります。日本人の睡眠の質の悪さは有名だそうで、国際比較でもそうなっているようなのですが、それが子どもの生活リズムにも影響しているといいます。これは結構、由々しき事態かもしれないのです。小児神経学の世界では、睡眠と発達(障がい)の関係を詳しく調べています。しかしいくら政府(文部科学省)が「早寝早起き朝ごはん」運動を通じて、睡眠の質の大切さを訴え続けていても、夜遅くまでの塾通いや子どもの睡眠不足が大幅に改善されているようには見えません。それよりも、寝る時間を削ってでも勉強したほうがいいという考えが強くて、多くの大人は子どもが夜10時以降も起きている状態が脳に良くないことに、あまりピンと来ていないように、私には見えます。

保育園にいるときに、その誤った考え方を修正しませんか。早寝早起きをしたほうが、統計的には学力もいいという相関があるようです。睡眠の質は、学校の勉強や自分の探究心、粘り強さなどに影響するのですから、そうだろうと思います。自覚的に学びに向かう意欲や、内発的なエネルギーが出やすい状態になるのですから、その意欲的なコンディションづくりと習慣を小さいうちに作ってあげましょう。

今の私たちの脳や身体は、何百万年ものあいだ、変化する環境に結果的に適応したものが生き残った結果です。長い時間をかけて変化してきた私たち人類の心身。10万年ぐらいの長さでも、寒い地域から暑い地域まで地球環境の違いに応じて、その自然環境に応じた皮膚がこれほど変化したのですから、チンパンジーとの共通先祖から約800万年の長い時間をかけて変異して環境に適応した私たちの特徴は、それだけの根深いものなのでしょう。確かに大きく生活環境が変わっても、私たちの身体は、その影響を大きく受けるものと、さほど受けないものがあるでしょう。

しかし、大きく影響を受けた結果の一つが、睡眠サイクルだと精神科医の専門家たちがいいます。夜も電気で明るいという生活は、つい最近のことなので、脳や身体はそれに慣れていないようです。テレビやスマホやタブレットから出ている人工的な光は、それまで人間が経験したことのないもので、長時間の利用や寝る直前までの視聴が、光への依存と覚醒を促し、睡眠サイクルを歪めています。日没と共に「夜は真っ暗」だった何百万年もの時間。その悠久の時間をかけて進化してきた(環境の適応してきた)私たちの身体と脳。それが急激に変わった生活環境の影響で、身体が異変のアラームを発しているというのです。

その危機感から、当園は開園した令和元年秋から、「睡眠講座」を開いてきました。今日は今年度20回目のズーム講座で、お二人のご家族が参加してくださいました。そして「瀬川小児神経学クリニック」にお勤めの睡眠衛生指導担当の永持伸子先生から「ぐっすりねんねのコツ」をたくさんお伝えしました。

「睡眠は借金や負債は溜まるのに、貯金(寝貯め)はできない!」「オキシトシンが出やすい、ダラダラした時間を5分でもいいから寝る前にもとう」「子どもは疲れて寝るのではなく安心と満足から寝る」「昼寝を含めて11時間になればいいというのは大きな間違い」「昼寝をするから夜寝ないということはない。昼寝をしても夜は寝る、役割が違うからです」「8時半には布団に入って朝7時にはカーテンを開けよう」「帰宅から就寝までの逆算マネジメントを」「晩御飯を凝りすぎない。軽く済ませて大丈夫」など。

子どもが9時までに寝てくれる生活づくりは実現可能です。保育園の保護者の多くの方が、それを手にしています。大人は子どもが寝た後に自分の時間を持てます。これも大きなことです。夕方6時までにお迎えができれば2時間あれば、十分に睡眠にまで誘うことができます。それはヨーロッパの睡眠先進国がやっていることです。日本だけができない理由はないのです。それを信じてやってみましょう。子どもは健康になり、貴重な午前中のゴールデンタイムが毎日、充実する1日を子どもにプレゼントしましょう。怪我も少なくなり、充実した時間になります。自分からいろんなことができるようにイキイキとした活動的な振る舞いに変わっていきます。親が乳幼児期の子どもにやってあげることの中で、これほど大事なことはないと、私は思っています。

・

・